- 環境・エネルギー

- 電子部品/半導体

測位技術の現在、そして今後 – 衛星測位の視点から

測位技術の現在、そして今後 – 衛星測位の視点から

序

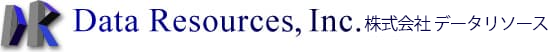

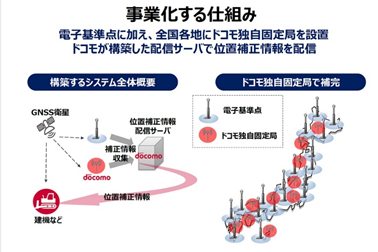

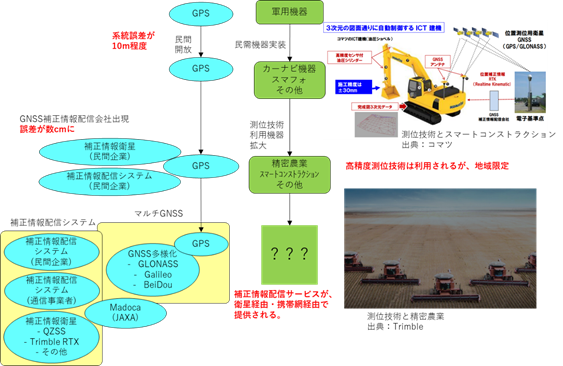

5月28日にドコモが、6月3日にはソフトバンクが、誤差がセンチメートル級の測位サービスの提供開始を発表しました。(下図参照)

今後、自動運転やロボット、各種IoTデバイスの普及が見込まれますが、それにあたっては、これらの機器の所在地を正確に知ることは必須事項です。その意味で、通信事業者が測位サービスに注力することは当然とは思われます。

ところで、測位技術は、今、世界では、どのような状況にあるのでしょうか?

今回は、そこを紹介していきます。

出典:ドコモ

図1-1- GNSS位置補正情報配信基盤 – ドコモが提供する高精度測位サービス

出典:ソフトバンク

図1-2- ソフトバンクが提供する高精度測位サービス

測位技術には広域での活用を想定した屋外測位と屋内測位の二つがあります (下記表参照)。今回は、広域で活用できる屋外測位、特に衛星測位 (GNSS)に焦点を当てます。

表1-A

屋外測位・屋内測位技術代表例

| 測位領域 | ベースシステム |

| 屋外測位 | 衛星、携帯基地局、慣性センサー、歩行者自立航法、 |

| 屋内測位 | Wi-Fi、RFID、NFC、ビーコン、慣性センサー、歩行者自立航法、IMES、地磁気、音波、UWB、可視光、FTM、5G Wi Fi (802.11ac) |

2. 衛星測位技術

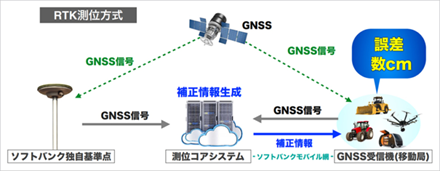

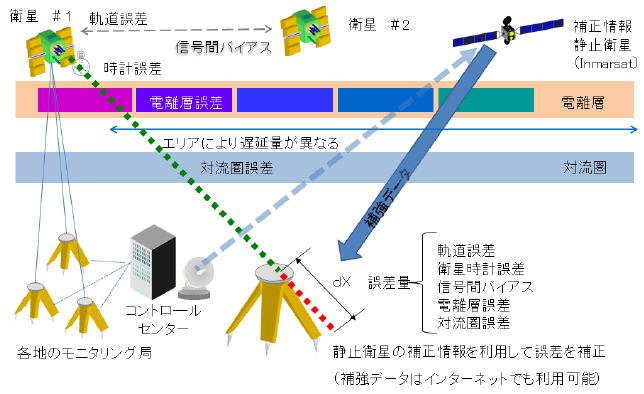

衛星測位技術とは、GNSS (Global Navigation Satellite System/全球測位衛星システム)の複数衛星から電波を受ける事で自分の位置を確定させる技術です (下図参照)。

GNSSの代表例はカーナビやスマートフォン等でもなじみの米国GPS(Global Positioning System:全地球測位システム)です。

出典:電子航法研究所

図2-1 衛星測位の仕組み (米国GPSを例にして)

現在は、表2-1に示すように複数のGNSSが存在し、それぞれが位置情報サービスを提供しています。

表2-1

GNSS一覧

| 名称 | 運用国 | 運用開始年 | 衛星数 | 備考 |

| GPS | 米国 | 1993年 | 31機 | ブロックⅡR/RM/Fシリーズが中心

ブロックⅢシリーズに更新中 |

| GLONASS | ロシア | 1996年 | 24機 | GLONASS-K(第三世代)が中心

2020年代には第四世代更新を予定 |

| Galileo | EU | 2016年 | 18機 | 2020年には30機体制で運用 |

| BeiDou | 中国 | 2018年 | 24機 | 北斗2号で全世界をカバー

2020年には35機体制で運用 |

| みちびき | 日本 | 2018年 | 4機 | 日本・アジア太平洋地域向けであり、厳密にはGNSS (Global・全球)に該当しない。2023年には7機体制で運用 |

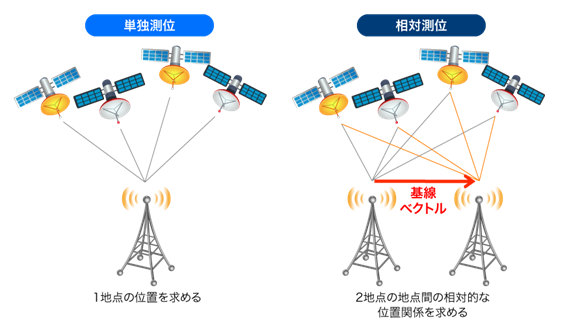

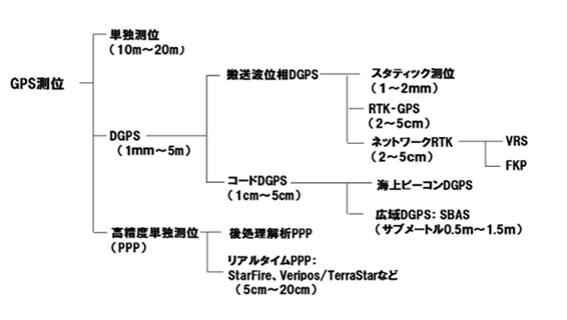

位置測位の方法としては大きく分けると、単独測位、相対測位、高精度単独測位の三種類があります。

出典:マゼランシステムズジャパン

図2-2- 単独測位と相対測位

出典:測位衛星技術株式会社

図2-3- 高精度単独測位

2.1. 単独測位

単独測位はカーナビやスマートフォンが位置測定で利用している技術で、最も簡単な手法ですが、以下のようになります。

1) 衛星から受信する電波に含まれる情報 (衛星所在場所、発信時刻)から衛星と自分の距離を算出

2) 3つの衛星との間で距離を確定させることで、自分の位置を算出

但し、この方法では最大で10m程度の誤差が発生する可能性があります。その為、土木工事や建設工事、精密農業等のより正確な測位が求められる場合は、相対測位が利用されています。

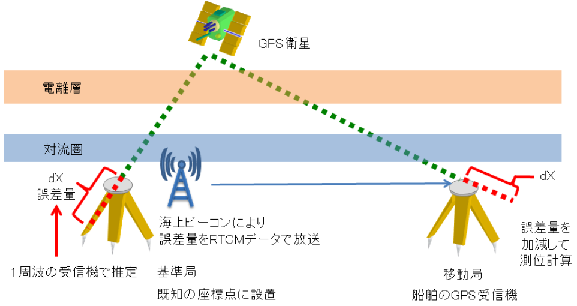

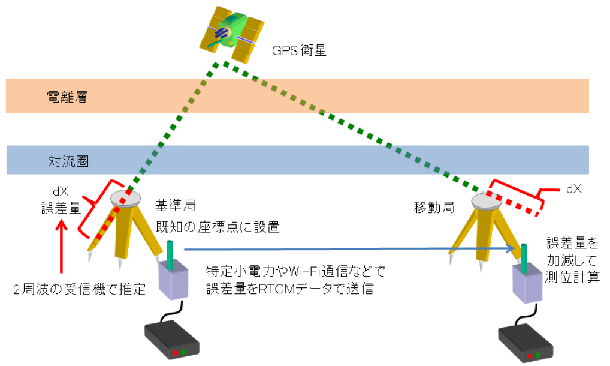

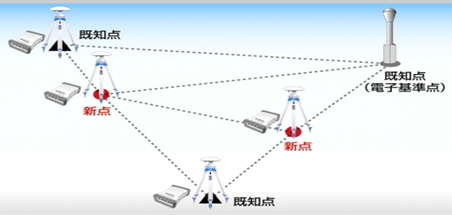

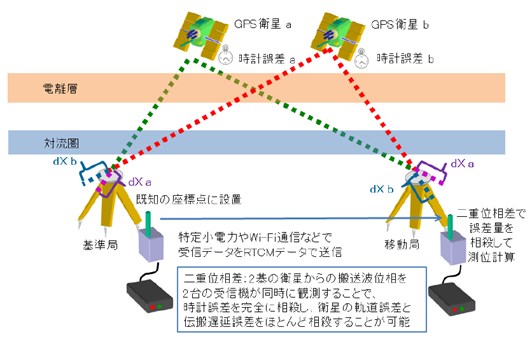

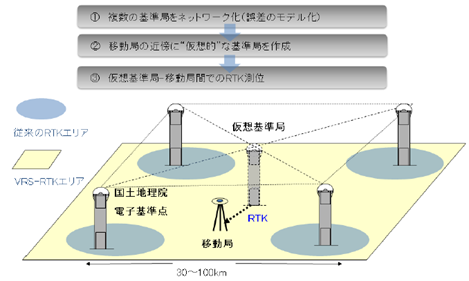

2.2. 相対測位

相対測位とは、既に正確な座標の求められている点(基準点)と、実際に測定したい点(未知点)で同時に単独測位を行って、その結果を比較する事で未知点の測位をしますが、

– 両者で共通する誤差を相殺するDGPS

– 搬送波位相を用いて、2地点間における電波の行路差を求める干渉測位

の2種類があります。(下図・下表参照)

測定誤差を抑えるため、既知点と未知点の距離を10km以下にする必要があります。

誤差は1cm〜5cmになります。

表2-2

DGPS代表例

表2-3

干渉測位手法 代表例

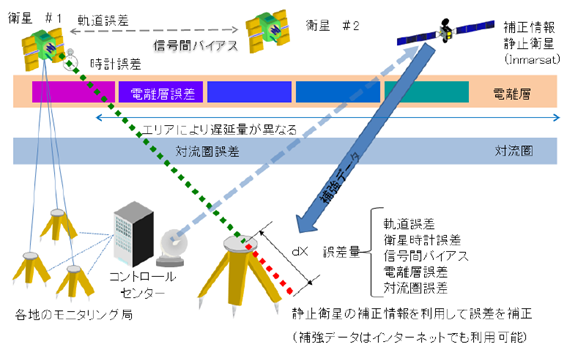

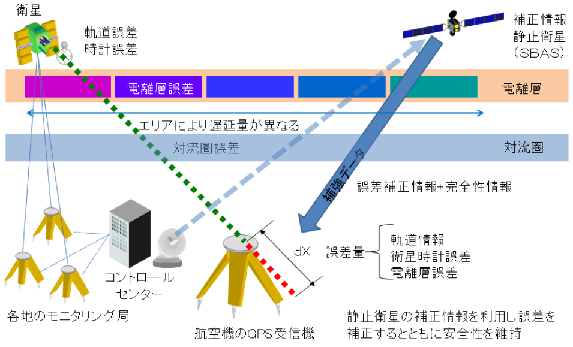

2.3. 高精度単独測位 (PPP : Precise Point Positioning)

PPPは、衛星軌道・時計を既知として固定し複数衛星の測位信号観測値を使って観測点位置と受信機時計誤差を推定するという点では単独測位と同じですが、搬送波位相を使用する事でより精度の測位を可能にしています(下図参照)。 GNSSの精密軌道暦とクロックデータは全世界共通なので、PPPは全世界で利用が可能となります。

QZSS (みちびき)は補正情報衛星となります。

出典:測位衛星技術株式会社

図2-10- PPP

PPPではいくつかの改良が加えられ、以下のようなシステムも考案されています。

l PPP-AR

- PPPにおいては、衛星からの信号が途切れると、再度、初期化をするのに最初の初期化時間と同じ30分以上かかります。この初期化時間を短縮するため、PPPのアルゴリズムをベースに整数アンビギュイティ解決を採用ました。現在は25分になっています。

l PPP-RTK

- RTKネットワークを併用することで、初期化時間を数号に短縮し、かつ、リアルタイムでのセンチオーダーの測位が可能にしました。

2.4. 測位技術の進化と用途の拡大、精度要求の高度化

ここまで測位に関する技術を見てきましたが、これらを系統的に分類して、その誤差を整理すると下図のようになります。

出典:高精度測位情報活用推進クラブ

図2-11- 測位技術分類とその誤差について

このように見てくると、測位技術の進歩・精度の高度化と用途の拡大・要求の高度は、お互いに自分自身が高度化しつつ、相手にも高度化を求めています。その状況を図にすると、下図のようにまとめることができます。

さて、次は何が起きるのであろうか? その事を次セクションで考えていきます。

出典:筆者作成

図2-12- 測位技術の高度化と活用事例の拡大

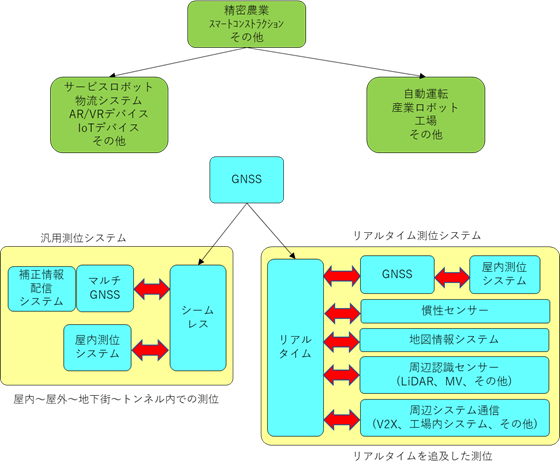

3. 次に起きること

今、我々は、系統誤差を数cmに抑えた測位システムを、いくつもの方法で持っている。

– 補正情報配信基盤 (通信事業者、一般民間企業)

– QZSSを始めとするPPP

一方、これから新たに出現する、位置情報を必要とする機器としては以下がある。

– 自動運転

– ロボット・ドローン

– 物流システム (運送される荷物、荷物を運搬するトラック、荷物コンテナ等々)

– AR/VRデバイス

– 各種IoTデバイス (消費者向け、産業向け)

これらには、場所を問わずの測位技術を必要とする機器もあれば、リアルタイムでの測位、しかも、秒単位での位置変化に追随できる測位技術を必要とする機器もある。

そのような事を考えると、今後の測位システムは、二つの方向に分かれて進化するのではないだろうか。

出典:筆者作成

図3-1- 測位システムの今後の進化の方向 (予測)

4. 終わりに

今回は、衛星測位技術の現状レビューと今後の予測をしてみました。

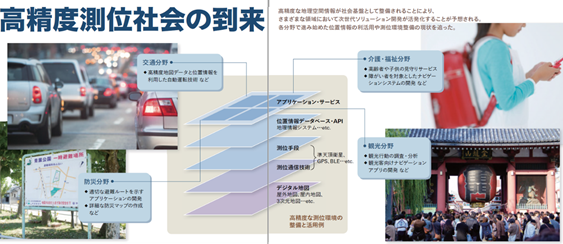

これから、自動運転やロボット・ドローンの分野で、あるいは介護・医療の分野、観光の分野で、高精度測位が求められてくるでしょう (下図参照)。その時、衛星測位は、大きな役割を演じる事になるはずです。

出展:みずほ情報総研

図4-1- 高精度測位社会の到来

世界最初に実用化されたGNSSカーナビゲーションシステムは、1990年に発売されたマツダユーノス・コスモに搭載された三菱電機の製品でした。

その後長く、パイオニア・アルバイン等の日本企業のGPSナビゲーターは、世界市場で強力なポジションを得ていました。

今後、測位技術は、衛星測位だけでなく、携帯基地局を使った測位、屋内測位等の組合せになってくるでしょう。

日本には、各種の測位技術の要素技術の蓄積は十分にあり、世界市場で強力なポジションを勝ち取ることもできるはずです。

是非、日本企業の奮起に期待したい。

筆者:株式会社データリソース客員研究員 鈴木浩之 (ICTラボラトリー代表)

■ 全地球的航法衛星システム(GNSS)市場:2020年までの展望

調査会社:RNCOS社 出版時期:2018年6月

調査会社:マーケッツアンドマーケッツ 出版時期:2019年6月

調査会社:ベルグインサイト社 出版時期:2019年5月

■ 【PT:最新技術の革新者レポート】産業ロボット、共働ロボット、商業用ロボット

調査会社:ABIリサーチ 出版時期:2019年5月

■ 【調査レポートセット】スマートビークル市場:自動運転、ネット接続、スマートシティインフラストラクチャ統合 2019-2024年

調査会社:マインドコマース 出版時期:2019年5月