米国携帯通信事業者、人間から車・IoTにシフトすることで新たな成長カーブを獲得

米国携帯通信事業者、人間から車・IoTにシフトすることで新たな成長カーブを獲得

1) 序

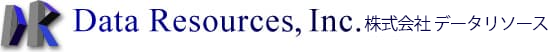

Chetan Sharma Consulting社の調査によると、2016年第一四半期の米国携帯電話回線にて新規加入者の内訳を見ると、自動車が人を抜いてトップにたった。

これが意味することは、米国携帯電話市場においては、加入者増を牽引するのはSmartphoneではなく、Connected Carになったということである。

図1- 2016年第一四半期の携帯回線純増分の内訳

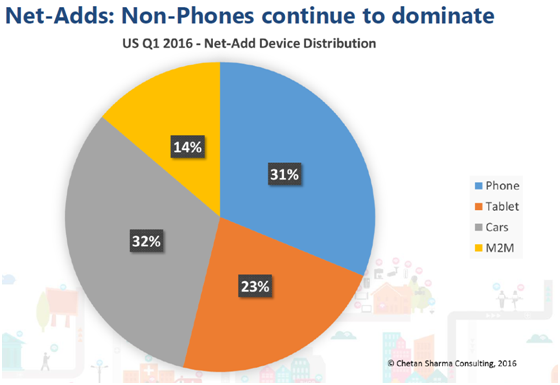

ちなみに、2015年、市場を牽引したのはタブレットであった。一年で主役が交代したことになる。

図2- 2015年年間携帯回線純増分の内訳

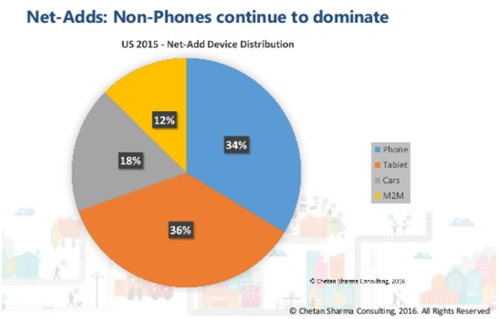

下図に米国の携帯電話加入者数を示すが、一見、順調に成長しているようにみえるが、実は、この成長を支えているのは、人間からタブレット、自動車/IoTにシフトさせていることに起因しているのである。

図3- 米国携帯電話加入者数推移

さて、米国で言うところのConnected Carとはいかなるものか?

それを見ていきたい。

2) Connected Car事例

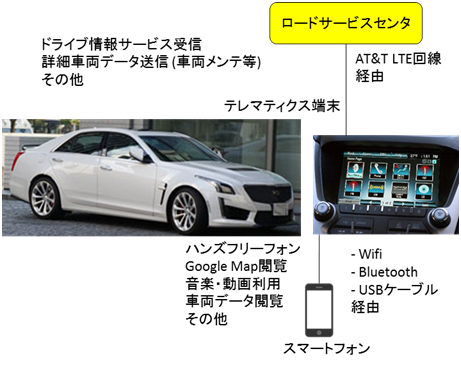

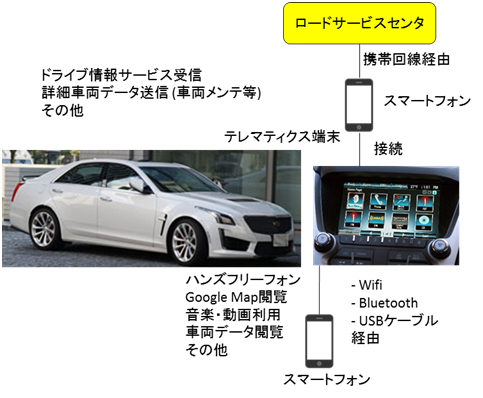

2.1.完成車メーカ純正の場合 (GMの場合)

例えば、GMはMy Linkというテレマティクスサービスを提供している。インターネット接続の方法としては、スマートフォンのテザリングを使う場合もあれば、GMがインターネット接続もあわせて提供する場合もある。

特に、GMは2015年型からはAT&TのLTE回線をインターネット接続に提供している。

GM提供分だけがConnected Carに数えられ、図1に反映される。

図3-A- 純正品を使ったConnected Car (GMとAT&Tの組合せの場合)

図3-B- 純正品を使ったConnected Car (GMと自分スマフォの組合せの場合)

尚、AT&Tとインターネットアクセスを契約した自動車会社は、GM、Ford、Tesla、BMW、Audi、Volvo、日産、スバル等がある。

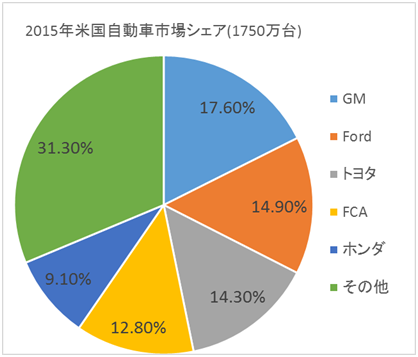

下図に2015年の米国自動車市場のシェアを示すが、結果的にAT&Tは新車販売の60%へのアクセスを持っていることになる。

図4- 2015年米国自動車市場シェア

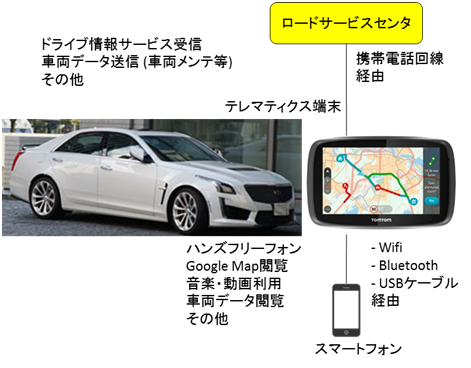

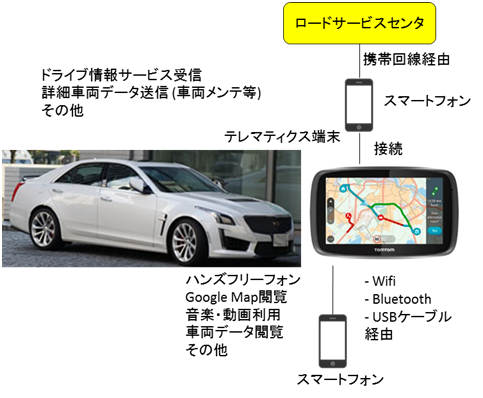

2.2.テレマティクス端末を後付けした場合

TomTom等のテレマティクス端末を後付けした場合、下図のようになる。

ユーザにとって利用できる情報は、純正の場合の差は、ロードサービスセンタのメニューに依存することになる。

しかし、端末と自動車の接点がOBDのみになるため、制御できる項目 (端末から窓が開けられる)が異なる、利用できる車両情報が違う (得られる情報はOBD標準が規定している情報のみ)になる。

図5-A- 後付けテレマティクスを使ったConnected Car (端末メーカ提供のインターネット回線を利用)

図5-B- 後付けテレマティクスを使ったConnected Car (自分のスマフォのインターネット回線を利用)

2.3.携帯通信事業者がテレマティクスサービスを提供する場合 (AT&Tの場合)

商用車、あるいはリースに使用される自動車の場合、エンターテイメント性が求められないこともあり、Connected Carに求められることは車両情報の収集になる。

このような場合、インターネット接続ができるOBD端末となる。

又、車内で車両情報を閲覧する時には、スマートフォンでセンターにアクセスすることで可能になる。

図6- 携帯電話事業者が提供するConnected Car (AT&Tの場合)

2.4.まとめ

米国のConnected Car/モバイルインターネット接続は、これら三つのアプリケーションによって支えられているのである。

Connected Carにとっての米国市場は、新車市場においては1700万台、アフターサービス市場においては2.6億台という規模になっている。

この市場をどう攻略していくかが、携帯電話事業者にとっての大きな課題である。

現在は、AT&Tが大きくリードしているが、Verizon、Sprint、T-Mobileがどう挽回していくか?、その挽回シナリオにおいて5G携帯がどう位置づけられているか?

興味があるところである。

3) 終わりに

個人的ではあるが、3Gまでは「人間のための通話サービスシステム」という感覚があったが、3.5G以降では「これはデータ通信システム。通話システムではない。」という感覚が強かった。やはり、この感覚は正しかった。

2015年、米国で携帯電話市場を牽引したのはタブレットであった。今年は自動車。自動車はまだマーケットドライバでありうるだろうが、今後、M2Mデバイスもマーケットドライバになるであろう。

2Gから3Gへの移行は日本ではスムーズであったが、欧米では当初は体感的なキラーアプリが無いこともありスムーズではなかった。

しかし、スマートフォンの普及と共に、欧米も一気に3.5G/LTEへと移行した。

今は、Connected Carという有力なアプリケーションがある。

Verizonの取組みにも見えるように、5Gの導入は、これまでの世代交代よりもスムーズに進むと思われる。

さて、日本の状況を省みると、今年はドコモが回線の卸販売ビジネスを開始したこともあって、MVNO元年となっている。モバイルデータ通信が、タブレットに始まって、Connected Car・IoTにも積極的に取り入れられていくことが予想される。

そして、その先には5G携帯がある。日本が今後、どうなるか、楽しみである。

しかし、ここまで5G携帯は日本が進んでいるといわれてきたが、米国でも5G携帯が実需に支えられて、急速に発展する気配がある。

日本も通信事業者・機器ベンダともに、「ふんどしを締めなおして」しっかりと進めていくべきであろう。

西欧のコネクテッドカーのM2M接続とサービス市場 2016-2020年

TechNavio | 2016年1月

世界のコネクテッドカーのM2M接続とサービス市場 2016-2020年

TechNavio | 2016年1月

Visiongain | 2016年4月

IDATE | 2016年4月

【分析レポート:ビジネスモデル】自動車のエコシステム:動向と混乱

ABI Research | 2016年3月

| 時期 | 出来事 |

| 1996年 | GM、テレマティスサービス「OnStar」を提供開始

当初は衛星回線を利用 |

| 1996年 | カリフォルニア州、乗用車・小型自動車でのOBD2搭載を義務付ける |

| 2002年 | Chrysler、「U-Connect」を発表 |

| 2008年 | Ford、「SYNC」を発表。(OSはMicrosoft) |

| 2010年12月 | Verizon、主要都市圏39エリアでLTEサービスを開始 |

| 2011年1月 | 米国トヨタ、「Entune」を発表 |

| 2011年2月 | GM、新世代テレマティクス「MyLink」を発表。シボレー等への搭載

娯楽要素を強化 |

| 2011年春 | GM、「OnStar」ハードウェアの外販を開始 |

| 2011年9月 | AT&T、主要都市圏5エリアでLTEサービスを開始 |

| 2013年2月 | GM、OnStarの回線をVerizonの3G回線からAT&TのLTE回線に変更することを発表 |

| 2013年10月 | Tesla、インターネット接続回線でAT&T利用を発表 |

| 2014年1月 | GM、AT&TのLTE回線を使ったテレマティクスを2015年型車種から適用と発表 (シボレー等) |

| 2014年2月 | Ford、MWCで「SYNC2」を発表 |

| 2014年3月 | Apple、CarPlayを正式発表 |

| 2014年3月 | GM)OnStar契約者は600万人、Ford) SYNC契約者数は700万人 |

| 2014年6月 | Google、Android Audioを発表 (提携自動車メーカは28社) |

| 2014年12月 | Ford、「SYNC3」を発表 |

| 2015年1月 | Verizon、会員制ロードサービス「Verizon Vehicle」を発表 |

| 2015年4月 | AT&T、会員制ロードサービス「Car Connection2.0」を発表 |

| 2015年9月 | Verizon、5G Technology Forumを設立し、5G技術開発を加速 |

| 2015年12月 | 連邦政府が車両の運行管理にAT&Tの「Car Connection2.0」を採用 |

| 2015年12月 | |

| 2016年1月 | FCA、「U-Connect」第四世代をCESで発表

CarPlayとAndroid Autoと連携 |

| 2017年 | Verizon、5Gサービスを開始 |

| 2018年 | 欧州ではeCall対応が標準装備へ (EU指令) |

筆者:株式会社データリソース客員研究員 鈴木浩之 (ICTラボラトリー代表)