- 通信・IT

- 環境・エネルギー

- 電子部品/半導体

Digital Twin – リアルタイムインタラクティブで更なる高みへ

Digital Twin – リアルタイムインタラクティブで更なる高みへ

1. 序

センサーでデジタルデータ化し、アクチュエータで動かす。センセーでデジタルデータ化し、VRでビジュアル化する。センサーでデジタルデータ化し積層造形で作る。

技術的な制約により完全にはできていないことも多いが、皆さんも、この一文を見ただけで、「あぁ、あの事か」とピンと来ることが多々あると思う。

こういった事でも、Digital Twinが大きな役割を演じている。

しかし、Digital Twinの真価はどこにあるのであろうか。

今回は、世の中で起きている事を、Digital Twinという視点から分析して考えていく。

2. Digital Twinとは何か?

Digital Twinとは、デジタルデータ化されコンピュータ上で再現された現実世界 (物理的実在、現象)である。

インターネット上で検索した用語集で見ると、このように記載されている。

では、いわゆるシミュレーションとは、何が違うのであろうか?

シミュレーションを、Wikipediaその他で調べると、

– システムの挙動を、それとほぼ同じ法則に支配される他のシステムやコンピュータなどによって模擬すること。「模擬実験」や「模擬訓練」とも言う。

- CAEによる製品の性能や強度の予測、障害発生時の原因解明も、その一つ

– 大規模・広域システムを視覚化するため、ある種の数式モデルを元に構築したシステム

- 製造ラインやサプライチェーン全体の可視化

- 地球温暖化とCO2の相関関係の検証等

とある。

ここではシミュレーションと比較しつつ、Digital Twinを以下のように定義する。

– 当初はサイバースペース上で理論的に構築されるが、IoT等から得られたリアルタイムデータからのフィードバックで常に更新・補正が可能なモデル。

– 当初は大量のデータから構築されるが、そこからある種の法則が見いだし (AIで)、それに基づきモデルとして再構築され、リアルタイムデータからのフィードバックで、法則も含めて、常に更新・補正可能なモデル。

– 現実世界からデジタル空間への情報伝達ではなく、デジタル空間から現実世界への情報流通を含む情報の流れのモデル (積層造形、VR/AR/MR)

Digital Twinの事例としては、ITベンダ各社が様々なソリューションを出している。

ITユーザを見ても、様々な事例がある。

– 3D-CADと積層造形を組合わせて設計と生産の統合

– 3D動画とVRを組合わせた技能講習

– センサーネットワークを使ったサプライチェーン統合や保守サービスのビジネス化

– VRとHead Mount Display、ARとSmart Grassを組合わせたエンターテイメント

ここでは、現実とサイバースペースの間のリアルタイムなインタラクティブ、フィードバックを重視した事例を紹介する。

3. Digital Twin事例分析

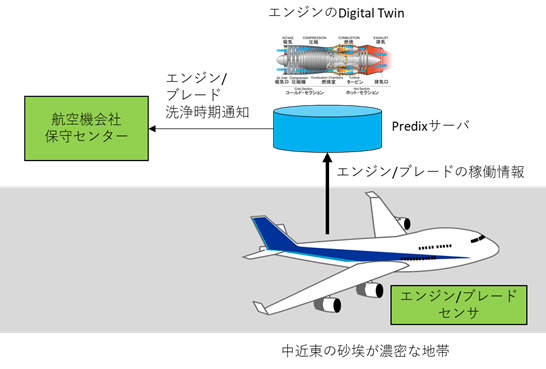

3.1. 予知保全サービスのためにDigital Twinを構築 – GEの航空機エンジン保守サービス

航空機エンジンは、高温な中東エリアへのフライトの場合、高温や濃密な砂埃という過酷な条件下での稼働を余儀なくされる。エンジンやブレードは砂埃にさらされ損傷を受けやすくなるので、定期的なブレードの洗浄が必要になる。これまでは、エンジン内部の状態を知る手段がなかったので、飛行回数・飛行距離等を基準にして、外観目視で、洗浄の必要性を、しかも、運航の安全性を優先して、早めの分解洗浄を判断してきた。

しかしまがら、センサーをエンジンやブレード内に置くことで、エンジン・ブレードの状態・劣化の進行を正確に知ることができ、洗浄が必要な時期を、実態に基づいて決定することができるようになった。

| <GE社が提供した価値>

フライト毎にブレード損傷モデルを更新し、エンジン/ブレードの予知保全を実施 |

<航空会社のメリット>

– 洗浄時期の最適化/回数減少 – 飛行機の稼働率の改善 – サービス生産性が改善 |

出典:筆者作成

図3-1- GEが提供する航空機エンジン保守サービスの仕組み

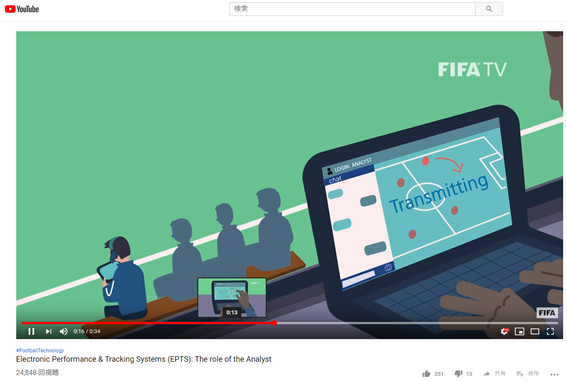

3.2. ゲームの状態・進行をDigital Twin化 – FIFAワールドカップロシア大会

2018年 サッカーワールドカップでは、「電子パフォーマンス&トラッキングシステム (Electronic Performance and Tracking Systems:EPTS)が注目された。

EPTSとは、試合や選手の状況を定量化するためにFIFAが各競技場に設置したシステムである。

– 競技場天井付近に置いたカメラ (2台)

– 屋内位置測位技術 (Local Positioning System)と選手・ボールに付着された子機

– GPS/GNSSと選手・ボールに付着された子機

– 選手やボールに付着されたウェアラブルデバイス (運動量を測定する加速度計やジャイロセンサー、心拍数や疲労度を測定するバイタルメータ)

で構成されるシステムで、選手やボールの位置データを常時、取得している。

これにより、両チームのパス本数・シュート本数や各選手のランニングスピード等の視覚化を行っている。

このシステムが生成したデータは、FAFA支給のタブレット経由で両チームの監督とデータアナリストにリアルタイムで提供されており、両チーム監督は、采配を振るうにあたって、このデータも利用していた。

出典:FIFA

図3-2- EPTS動作概要

https://www.youtube.com/watch?v=avVMb_FZmZI

出典:FIFA

図3-3- EPTS使い方動画

2014年ワールドカップブラジル大会で優勝しSAPのビッグデータ解析ツール“SAP Match Insights”の駆使でも話題になったドイツが、ロシア大会では予選で敗退した。

他にも多くの要因があったであろうが、ロシア大会では情報戦で優位に立てなかった事も、この予選敗退の要因の一つかもしれない。

又、日本は一次リーグ最終の対ポーランド戦では、最後はボール回しに徹し1-0で敗退しつつも二次リーグに進んだ。これも、試合の流れ・選手の疲労状況を定量的につかんでいたからこそ、点を取りにいくよりもボール回しに徹した方が、二次リーグに行く可能性が高いと判断したのであろう。

そして、各チームは口外しないが、「相手チームエースのXXは走行距離が10kmを越えると、急速に運動量が減る。だから、走らせよう。では、具体的にはどうするか」と言う事を、何本ものシナリオを作っておく。そして、当日の状況にあわせて、リアルタイムインタクティブで、どのシナリオをどのように起動させるかを決める。

EPTSを使って試合の流れを、ウェアラブルデバイスで選手の疲労状況をデータアナリストが定量的に把握し分析し、選手の起用や試合の動かし方を監督にアドバイスする。

そういった事が当たり前にできて、使いこなせる事が監督・コーチ・選手にも求められている。

Digital Twinを使いこなし当意即妙に判断・行動しゲームをコントロールすることが、サッカーでも求められている。

2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピックでも、Digital Twinがゲームの帰趨を決する場面が、数多く生まれるであろう。

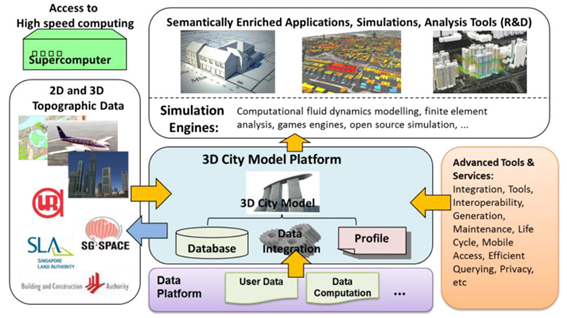

3.3. バーチャル・シンガポール

シンガポールは、マレー半島南端に位置する国家で、約720平方キロメートル(東京23区とほぼ同じ広さ)に4,300棟を超える高層ビルが林立し、500万人超が住む人口過密都市でもある。

「人口密度が高く、都市開発が盛んなシンガポールでは、交通網の渋滞や建物の建設時の騒音が課題になっている。道路の整備なども進められているが、政府機関や省庁の連携が悪く、工事に無駄が多い。」

バーチャル・シンガポールは、こうした問題の改善の為、企画された。

現在は2018年度完成を目指し、NRF(シンガポール国立研究財団)、シンガポール土地管理局(SLA)、情報通信開発庁(IDA)が主導し、ソフトウェア開発の仏Dassault Systemsが「3D EXPERIENCity」を提供している。

開発された3Dモデルは、スマホ、タブレット、PC、AR(拡張現実)・VR(仮想現実)端末などのデバイスで閲覧可能になる予定である。

出典:NRF

図3-4- バーチャル・シンガボール イメージ図

シンガポールは、2019年度以降は、都市作り、例えばバス・鉄道の運行ダイヤ作成、混雑解消のための道路建設、水道等の公共インフラの配置パターン最適化や、官庁間の連携強化に使用する予定である。

又、いずれは、一般市民、一般企業、研究者などにも開放し、日常生活・事業活動・研究活動にも使ってもらう予定である。

このモデルでは、道路幅や建物の高さ等は、公的機関が持つ設計データを利用するが、車の流れは歩道やタクシー・バスに取り付けられたセンサーから、人の流れはスマートフォンの位置情報サービスから取得しており、都市計画にあたっては、常にその時点での情報が利用可能になっている。

シンガポールでは、国土や人や車がリアルタイムでマッピングされたDigital Twinがサイバースペースで展開され、そこで、様々な計画がシミュレーションされることになる。

先進国・新興国問わず、人々の都市集中が進み、それに伴って、生活環境の劣化・道路事情の混乱が進んでいる、このような「都市丸ごとDigital Twin化」は、必要性が高まっていくのではないだろうか

4. Digital Twinの今後

Digital Twinは定義だけで考えると非常に単純であるが、そのインパクトは非常に多岐に渡っている。

今後、IoTデバイスによるリアルタイム性・インタラクティブ性を活用した事例が、多々、出てくるであろう。

そして、Digital Twinは更に多くの領域にインパクトを与え、変革 (トランスフォーメーション)を迫ることになる。

この変革をテコにして、ビジネスをどのように進化させるか。

2019年、ITベンダ、サービスプロバイダ、ユーザの各社は大いに頭を使うことになりますが、弊社としてもご協力をしていきたいと考えております。

そのような時には、一声をかけていただくよう、お願いいたします。

筆者:株式会社データリソース客員研究員 鈴木浩之 (ICTラボラトリー代表)

データリソース社が推奨する市場調査レポート

- 調査会社:マインドコマース 発行時期:2018年12月

– インダストリー4.0とスマート製造 2018-2023年

- 調査会社:IoTアナリティクス 発行時期:2018年11月

– 【調査レポートセット】エクステンデットリアリティ(XR:拡張現実、仮想現実、複合現実)の市場 2018-2023年

- 調査会社:マインドコマース 発行時期:2018年10月

– スマート製造業市場:対応技術毎(状態監視、人工知能、産業用IoT、デジタルツイニング、産業用3D印刷)、情報技術毎(WMS、MES、PAM、HMI)、産業毎、地域毎 - 2023年までの世界市場予測

- 調査会社:マーケッツアンドマーケッツ 発行時期:2018年10月

- 調査会社:BISレポートコンサルティング 発行時期:2018年5月