- 環境・エネルギー

- 電子部品/半導体

アーリーアダプター期への移行が始まったWearable Device

1. 序

Wearable Deviceとは、腕や頭など身体に装着して利用されることが想定された端末の総称である。

最近まで、Wearable Computerと呼ばれていたが、スマートフォ・タブレットと連動で作動する機器が主流になり、最近ではWearable Deviceと呼ばれる事が多くなっている。

今回は、まず、Wearable Deviceを形態別・用途別に紹介し、かつ、現状の導入状況を紹介する。 最後に今後の予測を紹介する。

2. 現状レビュー

2.1. 形態から見るWearable Device

既に様々な形態のWearable Deviceが発表されているが、ここではその代表的な形態を紹介する

2.2 用途から見るWearable Device

実際にはより多様な用途が対象にあがっているが、ここではその代表的な用途を紹介する。

2.3 導入事例にみるWearable Device

フィットネス等の健康産業が先行する形で市場が立ち上がり、今はGoogle Glassをきっかけに現場作業を支援するアプリケーションが立ち上がりつつある。 医療用機器の開発も進んでいるが、規制が厳しいこともあり、単発的なトライアルにとどまっている。

| 項 | 導入事例 | 概要 |

| 1 | 2006年、Nikeがランニングトラッカー(iPod併用)を発売。 2014年4月時点、Nike+ユーザは2800万人に達している。 |

Nikeが提供するデジタルフィットネスプラットフォーム「Nike+」で、今はブレスレット型がメイン 2012年2月、FuelBandを発売 2013年11月、次世代FuelBandを発売 |

| 2 | 2012年7月、miCoarch を米英サッカー・オールスターゲームで選手が着込み、プレイした。 | Adidasが開発したバイオデータ収集システム。 個々の選手の運動量・生体データは監督に集約され、試合采配に活用する。 データは無線で集約されiPadで閲覧する。 |

| 3 | 2013年9月、アメリカズカップでOracle Team USAが優勝 | クルーウェアにセンサを付け、疲労度を常時監視し (心拍数、移動速度等)、疲労度を定量化しクルー配置を常時最適化。 その結果、チームを優勝に導いた。船にも約300個のセンサがあり常時監視 (IoTの実践)。 |

| 4 | 2013年の市場規模は3.3億ドル | 2013年、フィットネストラッカーの市場規模は3.3億ドル (330億円)とNPDグループと推定 |

| 5 | 2014年、米国ロッキ・マウント市 (ノースカロライナ州)が、消火活動に試験導入し、消防士にGoogle Glassを貸与 | 以下のような情報提供に利用 ・Google Glassで火災発生警報 ・住所・地図を配信 ・現場では建造物レイアウトを表示 ・近隣の消火栓の場所を表示 |

| 6 | 2014年5月、JALが飛行機整備へのGoogle Glass/グローブ型Wearable Device導入の実証実験を開始 | 以下効果の実証実験を行う ・本社スタッフによる実務スタッフへの情報支援 ・ハンズフリー環境による作業効率向上や負担軽減 |

3. 今後について

3.1 アプリケーション的・技術的発展について

既に紹介してように、Wearable Deviceは情報収集ツール・情報表示ツールといった範囲を超えて、様々な領域で活用されつつある。

今回は取り上げなかったが、障害者向け・高齢者向けのアクチュエータ的なWearable Deviceも考案されており、更に広がる余地がある。 又、もう一つの発展の方向としては、AR (Augmented Reality; 拡張現実)、M2M/IoT (Internet of Thing; モノのインターネット)、ロボット/サイボーグといった技術との融合も考えられる。

まだまだ激しく変わって行く事が予想される。

3.2. 市場規模

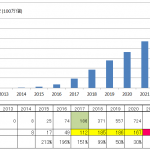

WikiboneはWearable Deviceの2022年までの出荷物量を以下のように予測している。

この予測は、2017年に出荷物量が1億個以上となり、その後は2億個弱の増量ベースとなり、2021年以降は増量ベースが2億個超に加速される。 筆者としては、この動きを以下のようにとらえたい。

- 今イノベータ期からアーリーアダプター期への移行時期

- 2017年アーリーアダプタ期の本格化

- 2021年アーリーマジョリティ期の始まり。

しかし、製品技術は今後も激しく変わって行く。Total Addressable Marketそのものが拡張し続けていく事もあり、Wearable Device市場も、様々な期が混在する市場になっていくであろう。

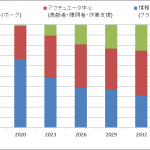

下図に示すように、情報収集・表示ツールは2017年にアーリーマジョリティ期にシフトしても、他の分野は、医療・高齢者/障碍者支援・AR融合・IoT融合といった分野はイノベーション期にとどまっている可能性が高い。(出典; ICTラボラトリー)

4. ベンダーへの提言

アーリーマジョリティ期が2017年に始まるとして、ベンダーに残されている時間は2年半、30ヶ月となる。この30ヶ月がビジネススタイルを確立するまでの試行錯誤に使える時間となる。この期間を長いと考えるか、短いと考えるか?

日本企業は携帯電話やPCにおいて新製品投入を3回/年のサイクルで行ってきた。 このサイクルを考えるならば、30ヶ月は日本企業にとっては8回の製品投入チャンスである。挽回のチャンスがある時間の長さと思われる。

Wearable Deviceには、定義・ルールの変化が激しい領域と定義・ルールが安定しつつある領域の二つがある。 日本の大手企業は目標が決まれば強いが、目標が揺れている場合は、弱い。 例えば、変化が激しい領域はスタートアップ連携を前面に押し出す事とし、定義・ルールが安定した領域は自力中心で、といった2刀流はどうであろうか。 強い領域では強いなりの、弱い領域では弱いなりの形で、しっかりとビジネスを確立していってほしい。

日本企業のしなやかな奮起に期待したい。

データリソース社の推薦する市場調査レポート

- ウェアラブルデバイスディスプレイ技術 (Wearable Device Display Technologie)

- ABI Research 2014年4月

- ウェアラブル技術2014-2024年:技術、市場、予測 – 電子繊維 (スマート繊維)、ウェアラブルエレクトロニクス、医療診断、スマートグラス、スマートリストバンドなど (Wearable Technology 2014-2024: Technologies, Markets, Forecast)

- IDTechEx社2014年2月

- 垂直産業におけるウェアラブル技術 2013-2018年 (Wearable Technology in Industry Verticals 2013-2018)

- Mind Commerce社 2013年12月

- モノのインターネット (IoT)のビジネスチャンス 2015-2025年 (Internet of Things (IoT): Business Opportunities 2015-2025)

- IDTechEx社 2014年5月

筆者: 株式会社データリソース 客員研究員 鈴木浩之 (株式会社ICTラボラトリー代表取締役)