- 通信・IT

- 環境・エネルギー

- 電子部品/半導体

スマートホーム標準の推進に向けてAmazon~Apple~Google~JigBee Allianceがスクラム

スマートホーム標準の推進に向けてAmazon~Apple~Google~JigBee Allianceがスクラム

1. 序

2019年12月、スマートホーム普及に向けて、Amazon・Apple・Google・JigBee Allianceが中心になって「Connected Home over IP」を結成しました。スマートスピーカを持つ有力プラットフォーム三社が、スマートホーム市場で新たな動きを始めた事になります。

実は、私は、このDRIフォーラムにて、2017年1月には「音声認識はスマートホーム市場を離陸させるか?」というタイトルでスマートホームの実情の分析を行っています。

http://www.dri.co.jp/dri_forum/?p=4739

この時の分析も踏まえつつ、この新たな展開を分析していきます。

2. 各社のスマートホームへの取組み

2.1. Amazonの取組み

Amazonのスマートホームへの取組みは、「家庭でのちょっとした事をPC/ネットでやってもらう、但し、音声で」というところから始まっています。そして、出来る事も、

– 「今日の天気予報は何?」を言えば、Whether News等で天気予報情報を検索し 音声で回答。

– 「Star Wars Episode4を見たい」と言えば、Prime VideoからEpisode4をピックアップしTVに表示

– 「室温を25度Cに」と言えば、エアコンの温度設定を25度に調節

– 「いつもの洗剤を買って」と言えば、Amazonに洗剤を発注

という感じです。

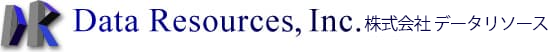

だから、初期のシステムは以下のような構成になっていました。このEchoの特徴は、「システムと人間の間のインターフェイスを音声に置き換えましょう」という事までを実現したという事です。ここでは、見掛け上ではEchoで家電を制御していますが、実際には、サードパーティーが提供するリモコンを制御して、家電を制御しています。

それまでの各社の取組みは、Apple・Googleも含めて家電の高機能化・ネットワーク化という技術オリエンテドでしたから、まったく違う取組みになっています。

出典:筆者作成

図2-1- Amazon Echo (第一世代)が考えていたスマートホーム

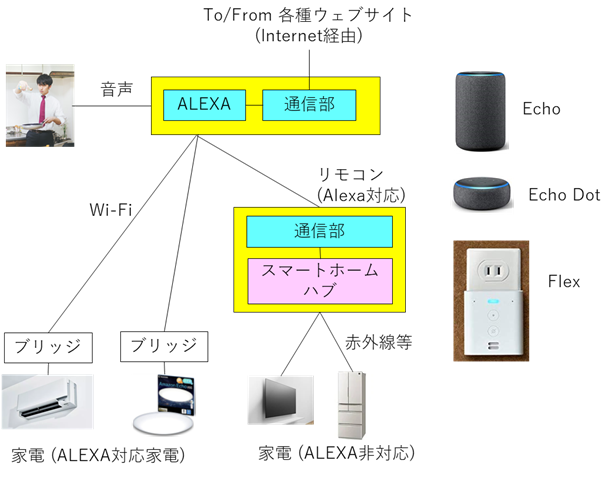

そして、2017年9月、Amazonもスマートホームハブ機能を実装したEcho Plusを発売し、下図に示すようなシステムの提供もできるようになりました。

出典:筆者作成

図2-2- スマートホームハブ機能を実装したEchoとスマートホーム

今やAmazonはスマートホームハブ機能搭載で3機種、非搭載で9機種のEchoを揃えています。

- スマートホームハブ内蔵

- Echo Plus

- Amazon Echo Show

- Echo Studio

- スマートホームハブ無し

- Amazon Echo

- Amazon Echo Dot

- Amazon Tap

- Amazon Echo Look

- Echo Spot

- Echo Auto

- Echo Input

- Echo Link、Link Amp

- Echo Flex

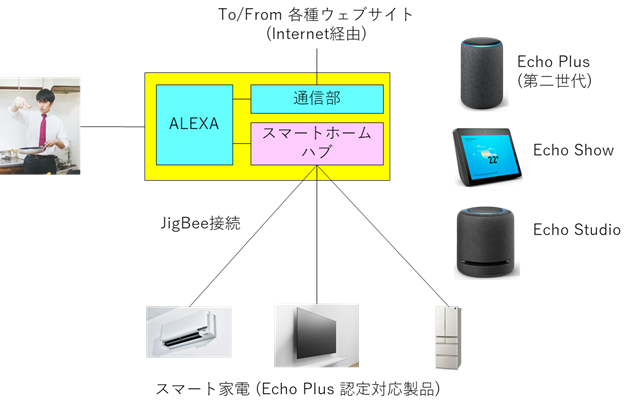

公開されているSkill (Alexa上で動作するアプリ)も、2019年1月現在、15万件弱になっています。(下図参照)

図2-3- 国別Skill公開数 (2019年1月現在)

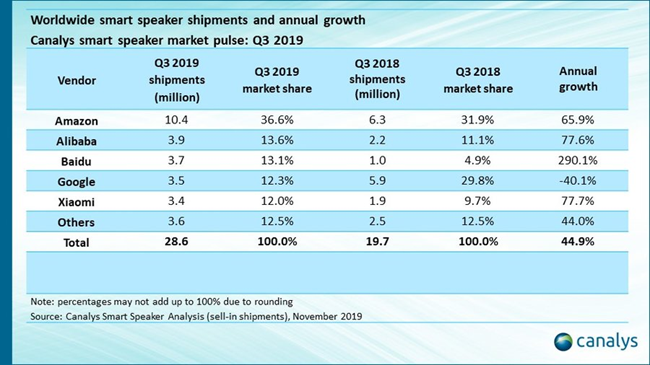

米国ではAmazon Echoのシェアが圧倒的ということですが、Apple・Googleでは製品系列がスマートホームハブ中心になっている事、機種の広がりの違いを考えると、当然でしょう。

出典:Canalys社

図2-4- 2019年第三四半期 スマートスピーカ出荷数

2.2. Appleの取組み

Appleがスマートホームへの取組みを発表したのは2014年でした。

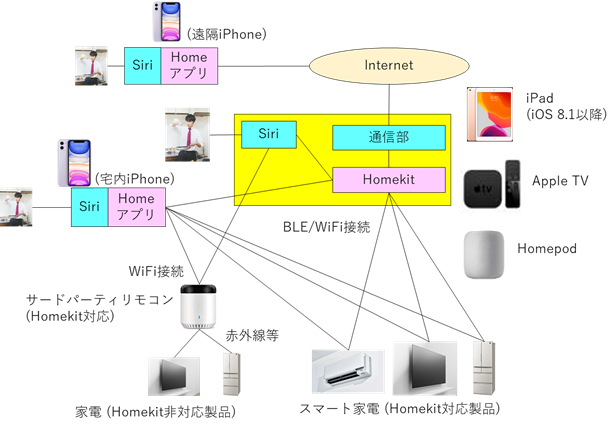

その後、スマートホームハブとしてHomepodが追加されましたが (2018年2月)、Appleが考えているシステム構成は、今でも大きく変わっていません。

下図にAppleの取組みとAppleがスマートホームで対象と考えている電化製品を示します。

出典:筆者作成

図2-5- Appleが考えるスマートホーム

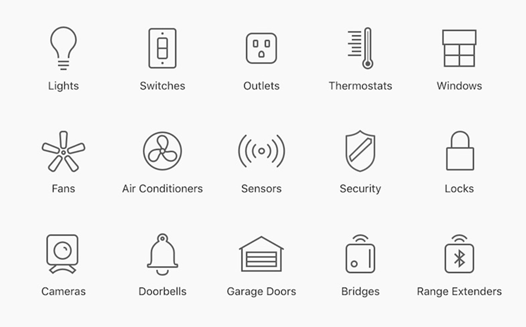

出典:Apple社

図2-6- Appleがスマートホームの対象とする電化製品

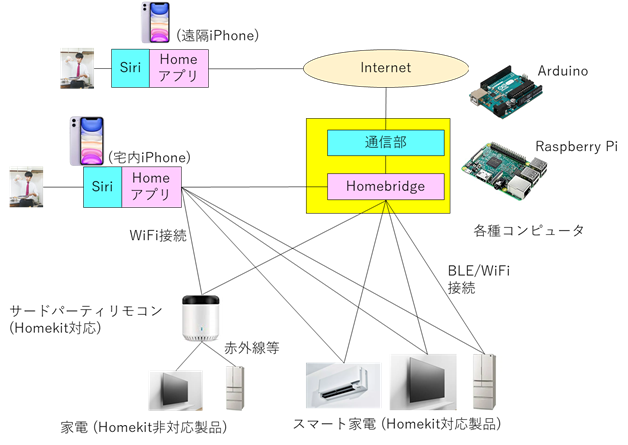

但し、Appleは、2017年6月、Homepod発表と同時にHomekitのオープンソース化を発表しています。これにより、Homebridgeというソフトウェアが生み出され、下図のような構成も可能になりました。

出典:筆者作成

図2-7- Homebridgeで構築するスマートホーム

ただ、消費者目線のウェブサイトを見ると、スマートホーム機器ベンダーの筆頭として取り上げられているのは、Amazon・Googleといったスマートスピーカベンダーです。Appleもスマートスピーカを出してはいますが、出したのが2017年と後発だったこともあり、スマートホーム機器ベンダーとしても、振るわない状況に陥っています。

消費者が望んでいる事は、「Homeアプリのオープンソース化とそれによるアプリケーションの多様化」という技術オリエンテドな事ではなく、実は、「ちょっとした事を手間かけずにやってくれるスマートスピーカ」であることの反映とも思われます。

2.3. Googleが考えるスマートホーム

実は、Googleのスマートホームへの取組みは早くからありました。しかしながら、「仕掛けては失敗し」の連続であり (見切りの早さと次の取組みへの早さは、高く評価できるが)、以下に示すようなルートをたどっていました。

– 2009年、消費電力量をリアルタイムで計測する「Google PowerMeter」を発表 (2011年に打切り)

– 2011年、「Android@Home」を発表 (但し、その後、自然消滅)

– 2013年、NestLabを買収し、スマート火災報知器・スマートサーモスタットを製品系列に追加

– 2015年、「Project Brillo」を発表

– 2016年、Google Homeを発表。米国発売は11月

結局、Apple的なホームネットワーキングから、Amazon的な「まずは、音声認識を持ち込むことで、家庭内のちょっとした事の自動化を行い、その次に家電のネットワーク化を。」というアプローチに変わり、検索エンジン・カレンダー・メール・マップ等との連携しユーザーの日常生活をサポートする事も含むようになりました。

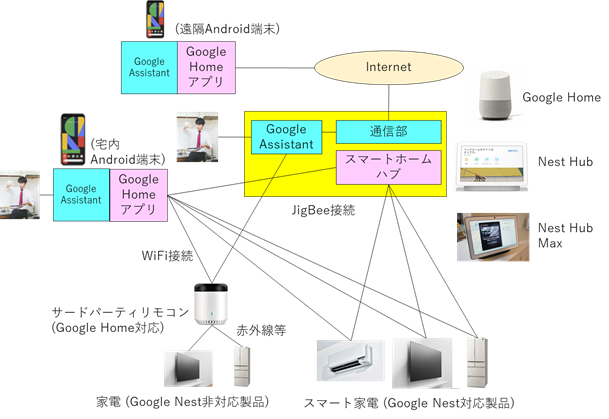

そして、スマート家電を制御する仕組みとして、下図にしめすようなシステムを提供しています。

この時、スマート家電の制御方法としては、

– スマートホームハブ (Google Home/Nest Hub)を介して、Google Homeアプリが家電を制御

– Google Homeアプリが、直接、スマート家電の制御

– Nest Hubのタッチパネルでスマート家電を制御

という三種類の制御方法があります。

出典:筆者作成

図2-8- Google Homeで構築するスマートホーム

3. スマートホームとは

ところで、スマートホームとは何でしょうか?

Wikipediaによると、スマートホームとは、

– IoTやAIなどの技術を駆使して、住む人にとってより安全・安心で快適な暮らしを実現する住宅。

– 多様な機器を組み合わせて電化製品を制御し、住人のニーズに合わせた利便性を提供する仕掛け。

– 一般的には、物理的な住居そのものより、そこに装備されたシステム

と定義しています。

IDCはスマートホームデバイスを以下のように分類しています。

– Video Entertainment機器 (テレビ受像機、ビデオレコーダ、DVDプレイヤ等)

– Home Monitoring機器 (監視カメラ、玄関ロック、窓ロック等)

– Smart Speaker (Amazon Echo、Google Home、Apple Homepod、その他各社)

– その他 (照明、空調、電源プラグ、各種センサー)

図3-1- スマートホームデバイス用途別出荷数予測

しかしながら、今、スマートスピーカを購入している消費者が持っている期待は、「今日の天気は?」、「今日の私のスケジュールは?」といった質問に答えてくれること、あるいは、「音楽を流して」と言えば音楽を流してくれること、「部屋を暖めて」と言えばエアコンを動かしてくれることまでです。

WikipediaやIDCが考えるスマートホームが提供するサービスへの期待が、盛り上がる事はこれからと思われます。

むしろ、ホームネットワーク市場の育成の難しさを感じているからこそ

– Amazonは、スマートスピーカで成功しているにも関わらず、3社協力に踏み切る

– Appleは、いつの間にか後発になってしまったので、それを挽回するためにHome NetworkがBLEではなくJigBeeになることも受け入れて(Apple機器はJigBeeを実装していない)、3社協力に踏み切る

– Googleは、カレンダー・メール・マップ等をスマートスピーカに連携させることで地歩を築きつつあるとはいえ、Amazonの背中が見えない状況を改善するために、3社協力に踏み切る

– スマートスピーカベンダーのランキングはAmazon>Alibaba>Baidu>Google>Xiaomiとなっていて、アメリカベンダー同士で競っている場合ではない

という構図のように見えます。

2017年1月、私は「音声認識はスマートホーム市場を離陸させるか?」という問いかけをしましたが、この問いかけは、当時、思った以上に適切な問いかけだったようです。

この3年間で、機器ベンダーはスマートスピーカを通じてスマートホーム市場をこじ開けました。ベンダー間で差分があるとはいえ、家電も「Smart Home Ready」にはなってきています。

環境的には、未熟な点も多々あるとはいえ、整いつつあります。

この状況で、スマートホーム機器事業を成功させるためには何をすべきか?

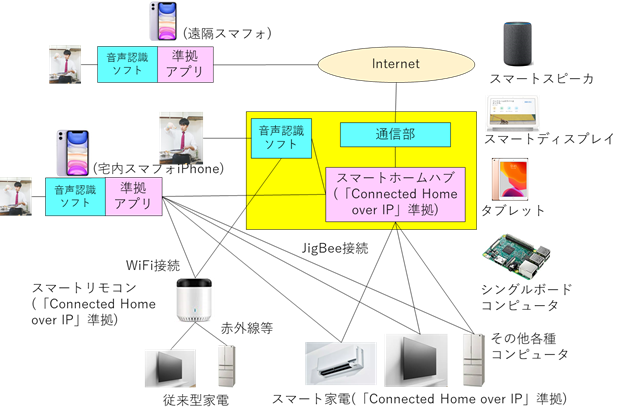

Amazon・Apple・Google・JigBee Allianceの4者が出した答えは、下図に示すようなシステムを実現するために協力をすることにした、という事と推測できます。

とはいえ、スマートホーム市場を成立させるためのパズルのピースがこれですべて揃ったのか?

果たして、スマートスピーカは、ホームサーバ (かつて、日本の家電メーカ・通信事業者・ICTベンダーが総称していましたが)のポジションを勝ち取るのか、それとも、やはり、一つの新しいデジタルガジェットで終わるのでしょうか。もう少し、長い目で見ていくべきでしょう。

出典:筆者作成

図3-2- Connected Home Over IPが目指すスマートホーム

4. 終わりに

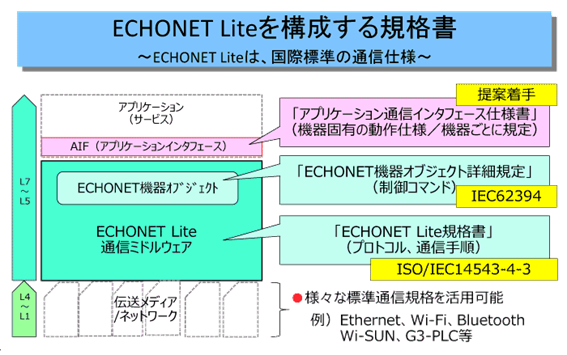

ここまで、2019年12月にAmazon・Apple・Google・JigBee Allianceが発表した取組みを紹介してきました。しかし、同様の取組みは、2010年頃、日本でも、家電メーカが中心となって結成されたエコネットコンソーシアムでもなされており、ECONET Liteという規格が作成されています。

出典:エコネットコンソーシアム

図4-1- ECHONET Lite規格プロトコルスタック

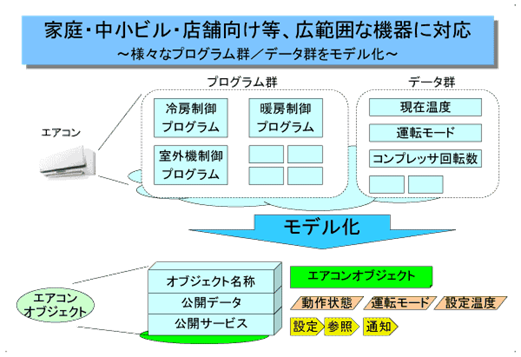

出典:エコネットコンソーシアム

図4-2- 家電機器のオブジェクトモデル化

「Connected Home Over IP」ではセキュリティの事も扱うということでありますが、エコネットコンソーシアムもこれらの成果を「Connected Home Over IP」の検討に持ち込むことはいかがであろうか。

Amazon・Apple・Googleは、スマートホーム市場をこじ開ける為、育てる為、中国ベンダーに競り勝つ為、それぞれの言い分はあるでしょうが、呉越同舟となって協力をすることを選択しました。

日本の家電メーカは、それぞれ言い分はあるでしょう。ただ、ドングリの背比べを脱して「小異を捨てて大同につく」事を選択して、復権を目指して、協力をしていただきたいものです。

筆者:株式会社データリソース客員研究員 鈴木浩之 (ICTラボラトリー代表)

データリソース社が推奨する市場調査レポート

- 調査会社:ナビガントリサーチ 発行時期:2019年12月

■ セキュリティソリューション市場:製品・サービス毎(防火、ビデオ監視、アクセス制御、システム統合、遠隔監視、防火、VSaaS、ACaaS)、産業毎、地域毎 - 2024年までの世界市場予測

- 調査会社:マーケッツアンドマーケッツ 発行時期:2019年12月

- 調査会社:パークスアソシエイツ社 発行時期:2019年12月

- 調査会社:ベルグインサイト社 発行時期:2019年11月

■ 【分析レポート:アプリケーション】スマートホームの接続性

- 調査会社:ABIリサーチ 発行時期:2019年11月