- 通信・IT

- 環境・エネルギー

- 電子部品/半導体

MaaSの現在・過去・未来

MaaSの現在・過去・未来

1. 序

自動車業界は100年に1度の大変革時代を迎えています。

その変革の一つにMaaS (Mobility as a Service:サービスとしての移動)があります。今後、自動車メーカは、対価を得る源泉を「自動車」という有形固定資産から「移動」という役務に求めていくことになり、ビジネスモデルの再構築を求められてもいる訳です。

皆さんも実感しているように、MaaSには多くの側面があり、今後、多くの企業が巻き込まれていくはずである。

今回、このMaaSの多面性を踏まえつつ、より深く理解するための手法として、二人のビジネスマンの対談という形式を取る事にしました。

– A氏:某企業_事業戦略部門担当者

– B氏:アナリスト

2. 対談

A氏: 最近、MaaSという言葉を以前に比べても頻繁に聞くようになったのですが、何か、意味が変わっているような気がしますが、どうなのでしょうか?

B氏: よく気づきましたね。少し前までは、「MaaS」と言った時、完全にイコールではないですが、以下のようなシナリオを想定していました。

- Uberのようなカーシェアリングによる移動サービスが普及する。

- 自動車による移動には、必ずしも「所有」は必須ではなくなる。

- 今後、移動手段 (=自動車) は所有されるモノではなく、サービスとして提供されモノになる。

- いずれ、自動運転が実用化して普及すれば、自動車は「呼べば来る存在。行きたい所に自分を運んでくれる存在」になる。自動車は「移動サービスを提供する機器」になる。

- これを「Mobility as a Service:MaaS」と呼ぼう。

といった具合でした。

このシナリオに付随して、

– MaaSが普及すると、自動車需要が減る。自動車販売台数が減る。大変だ。

– MaaSが普及すると、自動車の待機時間が減るので、各種資源の利用効率が良くなり、自然環境に与える負荷が減る。環境破壊を緩和する

等々の議論が交わされていました。

しかし・・・、カーシェアリングは法規制で禁止にしたし、信頼できる自動運転の実用化はまだ先。まだ、真剣に悩む時期ではない。対岸の火事だ、という雰囲気でした。

つまり、カーシェアリングの普及や信頼できる自動運転の実用化が前提である以上、MaaSが実用サービスになるはずがない。

A氏: そうですよね。それなのにMaaSが注目され、日本でも実証実験等がなされています。これは、どういうことなのでしょうか?

B氏:そこがAさん指摘の「MaaSの意味が変わっている」ということなのです。

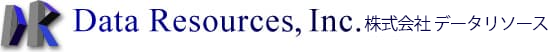

2018年10月に国交省で発足した「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」では、MaaSを下図のように定義しています。

どうですか? ここでは、カーシェアリングも自動運転も出てこないでしょう?

出典:「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」第一回配布資料

図2-1- MaaS定義

A氏: 確かに、その通りですね。しかも、このMaaSならば、交通機関 = 移動サービス提供者が、まさしくMaaS事業者ですね。これまでは、MaaSは自動車メーカの次の事業領域として語られてきましたが。

なぜ、このような劇的な転換がなされたのでしょうか?

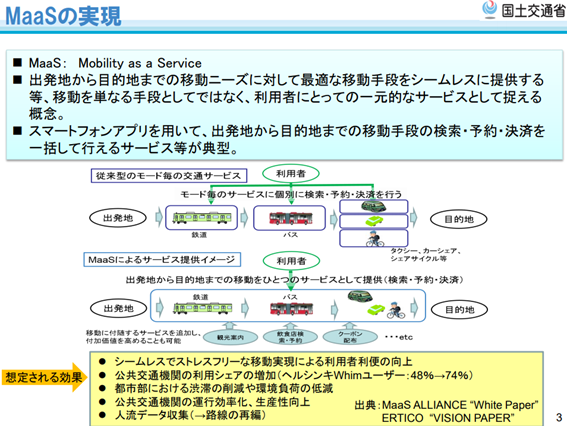

B氏: MaaSサービスは2011年創業のRideScout社(米国)を始めとする企業が欧米で提供していましたが、2014年のITS Europe CongressでITS FinlandのCEOだったSampo Hietanen氏がMaaSの概念を発表した事で、公式の言葉になりました。

ここで、MaaSは以下のように定義されました。

– マルチモーダル型統合モビリティサービス (鉄道、バス、タクシー、レンタカー等々)

– 交通手段の組み合わせの中から目的地までの最適ルートを検索

– 予約や決済もできるワンストップサービス

翌2015年にITS EuropeがMaaS Allianceを設立しました。

MaaS提案のHietanen氏は2016年にMaaS Globalを設立し、ヘルシンキ市内でWhimというブランド名でMaaSサービスを開始しました。

以来、欧米でMaaS構築が進み、現在は下図のような形になっているのです。

出典:「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」第一回配布資料

図2-2- MaaS事業 先行事例

A氏: なるほど。ここでは11社が掲載されていますが、実際は、はるかに多くのMaaS事業者がいるのでしょうね。ところで、MaaSの仕組みはどのようになっているのですか?

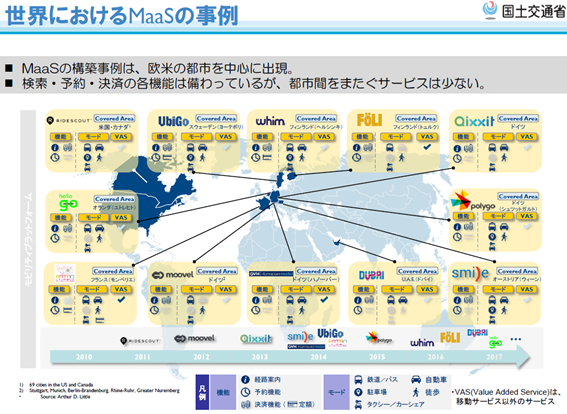

B氏: よく聞いてくれました。下図に、Maas Global社 (MG)のMaaSサービス「Whim」の仕組みを示します。

結局、ここでもスマフォアプリがキーになっています。ユーザーがスマフォアプリ経由でWhimにアクセスして行きたい場所を入力すると、(登録されている交通機関の中から)最適ルートを表示してくれて、利用した交通機関の利用料金の精算もしてくれることになります。

例えて言うならば、経路検索サービス (ナビタイムやGoogleマップ等)~交通機関~SUICAカードアプリを統合した事業体とも言えます。

結局、ここでも、クラウドサービスプロバイダが主役になっているのです。

出典:MaaS Global社(MG)

図2-3- Whimサービスプラットフォーム図

ところで、2019年4月、三井不動産がWhimの日本での実証実験を発表しました。詳細は未公開ですが、三井不動産が持つオフィスビル (ミッドタウン等)、ショッピングモール (LaLaport等)、ホテル・リゾート、大規模マンション (パークタワー等)、分譲住宅 (ファインコート)、スマートシティ等々をベースにして、各種交通機関 (鉄道・バス・タクシー等)との連携を考えているものと予想できます。

このプラットフォーム図と合わせ見れば、三井不動産がやろうとしていることが、何となく推測できますね。

図2-4- 三井不動産とMG社、首都圏でMaaSの実証実験を実施

A氏: 確かに、三井不動産が考えているビッグピクチャも、何となく推測できますね。

まさしく、MaaSサービスへの参入には色々なルートがあるのですね。

そういえば、トヨタとソフトバンクの合弁会社として始まったモネ・テクノロジー株式会社も、今は、日産自動車・三菱自動車以外の全ての自動車メーカが資本出資しています。

6月の自動車メーカ各社の出資発表には私も驚きました。先行している欧米企業への対抗という側面もあるのでしょうが、「MaaSは自動運転実用化のアト」などと言っているとMaaSの主導権を鉄道会社に取られてしまう、という自動車会社の危機感の裏返しなのかもしれませんね。

そして、ソフトバンクがここに一枚噛んでいるのも、「MaaSはクラウドサービス。クラウドサービスであるからには、自分達も入る」という決意なのでしょう。

B氏: そのような推測もありえますね。

ただ、これからはマルチモーダルですし、利用者に最適な移動手段を提供するというMaaSサービスの趣旨に則って、自動車メーカ・鉄道・バス・タクシー・航空会社で競争と共創を進めて欲しいですね。

それもまた、世界で勝ち残るために必要でしょう。世界的に見ても、MaaSはまだまだこれからの領域ですし、実現・運用するためには多数の技術・機器の組合せが必要です。まだまだ、日本企業が活躍できる分野であるはずです。

幸いにして、MONETコンソーシアムには、多くの企業が参加しています。そこは期待できそうですね。

A氏: そうですね。MaaSでの日本企業の活躍に期待したいですね。ところで、これからどうなるのでしょうか?

B氏:どうなるでしょうか。

MaaS=マルチモーダルと考えた時、鉄道系のプリペイカード (SUICA等)はMaaSプラットフォームとして大きな可能性は持っていそうです。持っていれば、日本国中、ほぼすべての鉄道・バス・タクシーで共通的に使えます。最近のプリペイカードは、クレジットカード機能もありますから、更に良いでしょう。

残った課題は、航空機・船で搭乗券として使えるようにする事、ETCカード機能の統合(現状はETCは専用カード)の二点です。

ナビソフト (駅すぱあと等)も、MaaSプラットフォームとして大きな可能性を持っていそうです。持っていれば、最適なルート・交通機関 (徒歩、鉄道/新幹線、路線バス/長距離バス、タクシー、自家用車/高速道路・一般道、飛行機、船舶)を提示してくれますから。

課題は決済手段です。現状は、まったくありません。

そう考えると、鉄道系プリペイカードとナビソフトを統合して、Whimの対抗馬に仕立てあげる、という方向が良いのかもしれませんね。

A氏: なるほど、そのソリューションは世界でも勝てますか?

B氏:どうでしょうか。分かりません。

でも、もし、日本のソリューションが勝てば、NFC Type-Cが交通機関施設の読取り機器に使われるかもしれません。もし、そうなれば、ライター機器の多くはスマフォになりますが、リーダー機器では日本企業は優位になります。その場合、日本企業には膨大なビジネスチャンスが生まれます。

「勝てるか、勝てないか」で頭を使うのではなく、勝つために、プレゼンスを得る為にやるべきことをやることに頭を使いましょう。

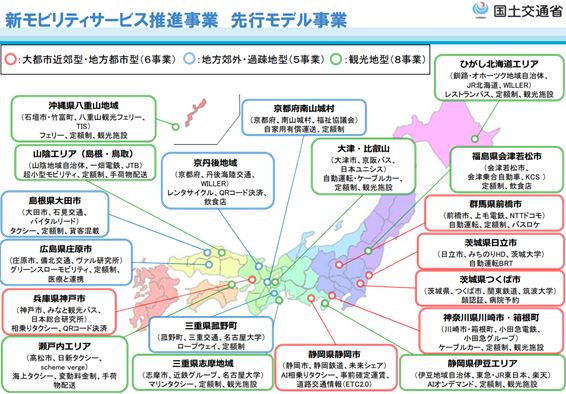

2019年6月に国交省が発表した地域モデルのマップを示します。これを世界展開につなげたいですね。

A氏: まだ種まきの段階なのでしょうが、頑張って日本中で繁らせて欲しいですね。でも、欧米は既に実証実験から商用サービスとして離陸しています。早く追いついて、世界中に日本企業のMaaSを繁らせて行きたいですね。自分も、企業の一員として、その事に貢献していきます。

出典:国交省:日本版MaaSの展開に向けて地域モデル構築を推進!

図2-5- 新モビリティサービス 先行モデル事業 (19本)

B氏: 欧米のMaaSサービスは、民間の商用サービスでもありますが、図2-2に示すように、都市住民を対象にしています。

一方、日本のMaaSサービスは、大都市近郊・地方都市向け、地方郊外・過疎地向け、観光地向けの3タイプに分かれています。(図2-5参照)

欧米の先行事業者と競う事になる日本のMaaSは大都市近郊・地方都市向けMaaSでしょう。

地方郊外・過疎地向け、観光地向けでは、日本が先行モデルになる事になりますから、こちらでは勝ち目がありますね。但し、先行事例が無い中で、自分で試行錯誤しながら需要を開拓することになるでしょう。

この3タイプには、しっかりと成功事例を積み重ねていって欲しいですね。

A氏: 最後、変な質問ですが、MaaSは、省庁によっても違うのでしょうか?

B氏: 違いますね。各省庁の考えを以下に列挙してみました。

どの省庁も、省庁の役割に即して、真摯に考えています。MaaSとは、これらの考えを重ね合わせたモノになるのでしょう。

MaaS市場への参入は、これらの挑戦・課題のどれに取り組むかを決めることから始まるのではないでしょうか。

国交省の考え方 図2-1から転記

– 出発地から目的地までの移動ニーズに対して最適な移動手段をシームレスに提供する等、移動を単なる手段としてではなく、利用者にとっての一元的なサービスとして捉える概念。

– スマートフォンアプリを用いて、出発地から目的地までの移動手段の検索・予約・決済を一括して行えるサービス等が典型。

強いてまとめると、MaaSを地理的広がりと移動という側面からとらえています。

日本固有の事情として、個人・バス等でのドライバーの高齢化・絶対的な人手不足の対応策とも考えています。

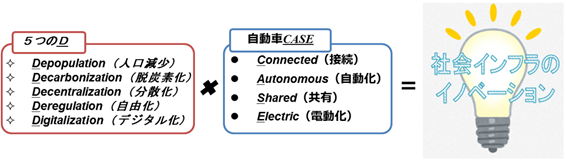

経産省の考え方。 https://response.jp/article/2019/06/14/323443.html

– IoTやAI等の新技術により、地域の移動課題を解決し、地域経済を活性化させるもの

– カーシェア・オンデマンドバス・マイクロトランジット・相乗りタクシー、そして貨客混載・ラストマイル配送無人化なども視野に入れる。

– 「移動サービス×その他の産業」で考え、エネルギー・医療・小売り・物流・観光・公共サービスなどの地域の多様な経済活動をつなぎ、連携することで、マネタイズを図る

強いてまとめると、MaaSを技術の成果、経済活動へのレバレッジ効果で考えています。

総務省の考え方。 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02tsushin02_04000045.html

– 手元のスマートフォン等から検索~予約~支払を一度に行える仕組み

– ユーザーの利便性を大幅に高め、また移動の効率化により都市部での交通渋滞や環境問題、地方での交通弱者対策などの問題の解決に役立てる仕組み。

強いてまとめると、デジタルインフラの整備、時刻表・交通渋滞等のオープンデータ化とデータ間API連携の推進といった観点でMaaSを考えています。

環境省の考え方。 https://www.env.go.jp/press/files/jp/109617.pdf

– 人口減少等により弱体化しつつある地方の公共交通を見直すきっかけ

– 自動車を「蓄電機能や公共の足を社会に提供する、公共財・社会インフラ」の一部と捉え直すことで、電力業界と自動車業界の融合による新ビジネス創成

– 地域主導による社会インフラシステムのイノベーションの火付け役

強いてまとめると、MaaSを、公共化された(電気)自動車を地域エネルギーマネージメントに組み込むことで地域のイノベーションと脱炭素を加速するきっかけと考えています。

3. 最後に

MONETコンソーシアム加入企業は、2019年6月末時点で276社となっている。

https://www.monet-technologies.com/consortium/

加入企業を見れば気づくことだが、ここには、ソフトバンクグループ以外の日系通信・データセンター・XaaSの大手事業者は加入していない。ITベンダーを見ても、大手で加入している企業はNECだけとなっている。AWS、オラクル、SAP等といった外資ITベンダーが加入しているが。

日系のICTベンダーは、MaaSにどのように取り組むつもりなのであろうか?

この事は、引き続き、調査していきたい。

筆者:株式会社データリソース客員研究員 鈴木浩之 (ICTラボラトリー代表)

データリソース社が推奨する市場調査レポート

– 【マーケットデータ】先進ドライバアシスタントシステム(ADAS)と自動運転

- 調査会社:ABIリサーチ 出版時期:2019年7月

– 自律走行車(自動運転車):モビリティ革命を支える技術中心の自動車

- 調査会社:イダテ社 出版時期:2019年7月

- 調査会社:テクナビオ 出版時期:2019年6月

– コネクテッド&自律走行車両市場の優先事項:自動車産業関係者調査

- 調査会社:トラクティカ 出版時期:2019年6月

– 電気自動車市場 2020-2030年:市場、技術、製造企業、市場機会、陸水空の独自データ

- 調査会社:アイディーテックエックス 出版時期:2019年5月