- 通信・IT

- 環境・エネルギー

- 電子部品/半導体

Amazonと物流システムの自動化・ICT化

Amazonと物流システムの自動化・ICT化

1. 序

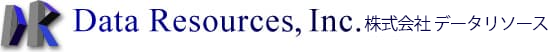

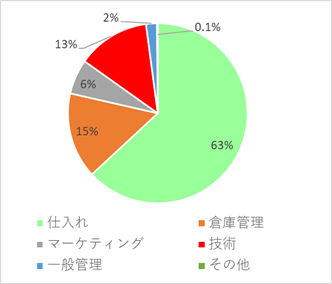

Amzaonは1995年にECショップとしてスタートし、2018年末には

– 売上高: 24兆円 (2328.87億ドル、対前年比伸び率:30.9%)(図1-1参照)

– 純利益: 1兆円 (100.73億ドル、対前年比伸び率:3倍以上)

– 取扱量(全世界): (2017年実績) 50億個以上/年、1400万個以上/日

– 従業員数: 約65万人

– 倉庫: 175所、面積15km2以上、25万人以上のフルタイムアソシエイト

という超巨大企業に成長し、かつ、今でも驚異的なスピードで拡大しています。

出典:ネットショップ担当者フォーラム

図1-1: Amazon売上高の内訳(2018年)

日本企業と並べると

– 売上高:トヨタ (29.4兆円)>Amazon (24兆円)>本田技研 (15.4兆円)

– 純利益:トヨタ (2.5兆円)>Amazon (1.08兆円)>(本田技研(1.05兆円)

というポジションに創業24年で達したことになります。

Amazonのこの躍進を支える物流における自動化・ICT技術の役割を今回は、分析します。

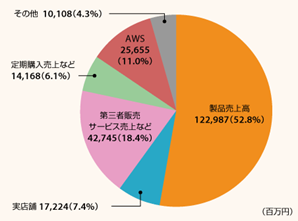

2. 物流業界とICT

EC業界における物流・ロジスティクスの構造とそれに対応するICT技術・ソリューションは下図のようになります。今回は、倉庫内業務の自動化、ラストワンマイルの合理化に注目します。

出典:ロジスティクスイノベーション研究会報告書 (日本政策投資銀行)

図2-1- 物流サービス vs ICTソリューション

3. Amazon分析

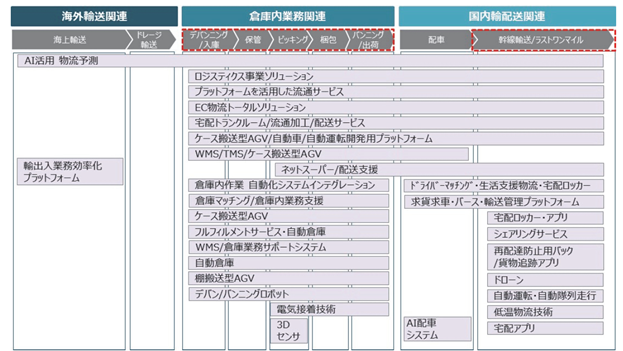

実は、Amazonの物流システムを倉庫 (フルフィルメントセンター:FCと呼ぶ)中心に見ると、その構造は以下のようになっています。 この図をベースにしてAmazonが物流システムをどのような仕組みを構築しているのかを見ていきます。

| 項 | カテゴリー | 役割 |

|---|---|---|

| 1 | Receiving Station | 各種製品の受入れ作業を行う倉庫。6万㎡程度の倉庫でフルタイムとパートタイムが従事している。 |

| 2 | Sortable (仕分け) | 書籍・玩具・日用雑貨の保管・梱包・出荷を行う倉庫。 8万㎡程度の倉庫で1500人程度のフルタイムが従事している。 |

| 3 | Non-Sortable (非仕分け) | 大型品 (屋外用家具、絨毯等)の保管・梱包・出荷を行う倉庫。 6万~10万㎡程度の倉庫で、1000人程度のフルタイムが従事している。 |

| 4 | Sortation Centers | 配達先に合わせて配達品を仕分けし、トラックに積込む作業を行う倉庫。 フルタイムとパートタイムが従事している。 |

| 5 | Delivery Station | ラストマイルの配送の為に配置された倉庫。 |

| 6 | Specialty | 特別なカテゴリーの製品、あるいは、ホリディシーズン等の繁忙期に対応する倉庫。主にパートタイムが従事する。 |

図3-1- Amazon フルフィルメントセンター構造

3.1. 倉庫内業務

Amazonの場合、図3-1にも示したように6種類のFCが用意されています。図2-1に基づいて考えると、倉庫内作業に分類されるFCは、Receiving Station・Sortable・Non-Sortable・Sortation Centers・Specialtyの5種類になります。今回は、ここ数年、最も技術革新が続いているSortableとDelivery Centersをピックアップします。

Sortableは書籍・玩具等の小物の保管・梱包・出荷を行う場所ですが、ここでは自動化はどのように行われているのでしょうか。

よく話題になるロボットが下図に示すAmazon RoboticsのKiva Systemです。

AmazonのFC構造から考えると、このロボットはSortableにて倉庫棚から商品をピックアップして梱包担当者に渡す、という業務を実行しているのであろう。Kiva System導入により、商品集約に費やす時間を60~75分から15分に削減、かつ、人が歩行する通路も不要になったため空間の使用効率も50%以上改善、という効果を得たと試算されています。

https://www.youtube.com/watch?v=Ox05Bks2Q3s

https://www.youtube.com/watch?v=Ox05Bks2Q3s

図3-2- 商品を運搬中のKiva System

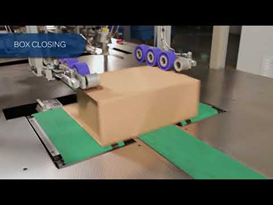

次は、段ボール箱詰めの自動化を取り上げます。

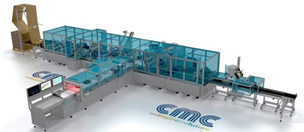

2019年5月に明らかになった事ですが、Amazonは自動商品ダンボール詰めマシーンとしてイタリアのCMC Machinery社のCMC CartonWrapを導入しました。

このロボットの目的から考えると、導入先はSortableと推測されます。

これにより、1時間に600~700箱の梱包が可能となり、人間が手作業で行うよりも4~5倍も梱包作業が速くすることができました。

ただし、このロボットでは、顧客の注文した商品をベルトコンベアに流す事、ダンボール用の接着剤をチェックする事、時折ダンボールの紙詰まりをチェックする事で、3人の従業員が必要であり、梱包作業の無人化には、まだ、時間がかかるとの事です。

出典:CMC社

https://www.youtube.com/watch?v=9rP1wjEsbak

https://www.youtube.com/watch?v=9rP1wjEsbak

図3-3- CMC CartonWrapの外観と動作

次は自動運転フォークリフトを紹介します。

2019年1月、自動運転フォークリフトを開発しているフランスのBalyo社への出資と提携を行いました。

このBalyo社の自動運転フォークリフトは大型家具専用FCであるNon-Sortableにて大型家具のピッキングと出荷に使われると思われます。

https://www.youtube.com/watch?v=NizyUKO5s1I

https://www.youtube.com/watch?v=NizyUKO5s1I

図3-4- Bylo社 自動運転フォークリフトの動作

次は、2019年4月に買収したCanvas Technologyの自動運転カートを紹介します。

このカートは、環境変化が大きい(部材配置等で通行可能な領域が頻繁に変わる)工場内にて、3Dセンサーで常に周囲の環境を把握することで、環境条件にあわせて走行することができるようになっています。

https://www.youtube.com/watch?v=QpHfoe4hRpo

https://www.youtube.com/watch?v=QpHfoe4hRpo

図3-5- 自動走行カートの動作

最後に、Amazonの商品仕分け技術に関する取組みを紹介します。

Amazonは2015年以来、「Amazon Robotics Challenge」という名称で、仕分けロボット技術のコンテストを行っている。「商品の山から商品を見分けて~対象を識別して~掴んで~適切な場所に置く」という作業の自動化には、まだまだ、解決すべき課題が多々、あるようです。

ロボット化ができる部分はロボット化し、課題が多い部分では、外部リソースも含めて、自ら技術育成に動く。これも、Amazonの特徴と思われます。

https://www.youtube.com/watch?v=XywJSDBBH5Q

https://www.youtube.com/watch?v=XywJSDBBH5Q

図3-6- 2017年Amazon Robotics Challenge出展機器動作

3.2. 国内輸送

国内輸送も配車・幹線輸送・ラストワンマイルと分割できるが、ここでは、ラストワンマイルを取り上げます。ラストワンマイルの合理化にはいくつもの方法があり、Amazonも色々な方法を試みています。

ロッカー経由での荷物引渡しを実用化しました。 (図3-7)

2011年、公共スペースにロッカーを設置しそこを介して配達物を引き渡す「Amazon Locker」を開始しました。2017年にはサービス名称を「Hub By Amazon」に変更し、ロッカー設置場所にマンションを追加し、更に、2018年には、他の配達事業者も利用可能となるように改善しました。

出典:Wikipedia

図3-7- Amazon Locker

自動運転技術も、様々な形での活用を実験しています。

– ラストワンマイルの配送自動車の自動化 (Aurora Innovationへの出資) (図3-8参照)

– 配達ロボット「Scout」(地上走行) (図3-9参照)

– ドローン宅配便(Amazon Prime Air) (図3-10参照)

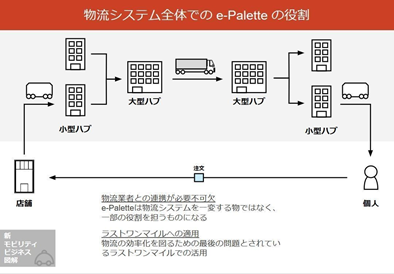

– トヨタ自動車「e-Palette Concept」に出資 (図3-11参照)

https://www.youtube.com/watch?v=HKBhP9JISF0

https://www.youtube.com/watch?v=HKBhP9JISF0

図3-8- Aurora Innovation (Co-Founder Presentation)

https://www.youtube.com/watch?v=peaKnkNX4vc

https://www.youtube.com/watch?v=peaKnkNX4vc

図3-9- Amazon配達ロボット Scout

https://www.youtube.com/watch?v=MXo_d6tNWuY

https://www.youtube.com/watch?v=MXo_d6tNWuY

図3-10- Amazon Prime Air (空中飛行ドローン)

図3-11-e-Paletteが考える物流システム

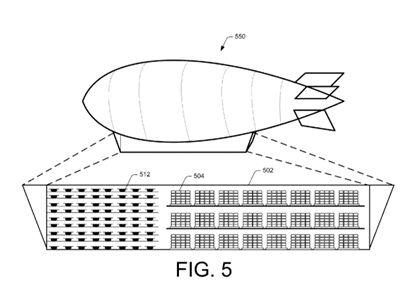

その他、Amazonは配達という業務に、以下のようなアプローチを考えています。これらは、まだ、特許取得の段階ですが、いずれは、実用化されるものと思われます。

– トラックに搭載した3Dプリンタで配達物を作成しつつ、配達移動

– 配達用の無人航空機を利用した空中保管センター(ドローンと飛行船を組合わせた配送システム) (図3-12参照)

– 投機的出荷

Copyright © United States Patent and Trademark Office (USPTO)

4. 最後に

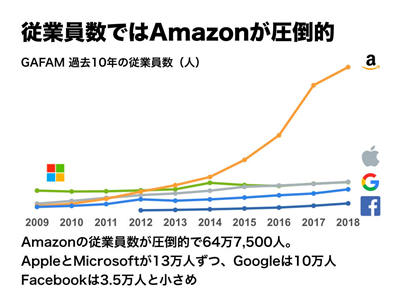

Amazonに関しては「技術導入と人員削減の規模」を結び付けた記事をよく見かけます。

しかし、従業員数の実情を見ると、下図に占めるように、従業員数はうなぎ登りに増えており、2018年末現在、65万人以上になっています。

これを日本企業に当てはめると、「Amazon (65万人)>トヨタ (37万人)>日立(31万人)」となっており、どの日本企業よりも多くの従業員を抱えていることになります。

出典:Stockclip

図4-1- Amazon従業員推移

ここで、2018年アニュアルレポートから抜粋したAmazonの支出の内訳を下図に示します。AWSでICTサービスを提供しているという要因もありますが、AmazonではICTを含む技術への支出が全支出の13%を占めています。(絶対額としては$4.3B、約4500億円の支出)

出典:Amazon 2018年アニュアルレポート

図4-2- 2018年度アニュアルレポートに見るAmazonの支出内訳

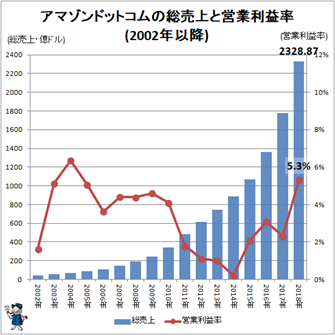

以下にAmazonの売上げ推移を示しますが、この三つのデータを合わせ見ると、売上げの急拡大を新技術導入/自動化推進で処理能力拡大しつつ、不足部門へ異動させる従業員をひねり出し、それでも足りないから新規採用も進めているという構図が見えてきます。

更には、Amazon FlexやDelivery Service Partnerといったプログラムを採用し、社外の人的リソースの取込みと組織化を進めています。

その結果としての、2018年には、年間で50億個の配達という、11月26日(サイバーマンデー)と11月23日(ブラックフライデー)の二日間で1.8億個の処理という実績ができています。

出典:ガベージニュース

図4-3- Amazon 年間売上げ推移

Amazonは「顧客中心主義」、「発明中心主義」、「長期的視野」の三つを掲げ、事業を行っています。

今は、この三つのモットーが、Amazonの成長に非常に効率的に貢献しています。

この「発明中心主義」ということも含めて、日本企業にも学ぶ点が多々あると思われます。

ウェブサイトで発注した商品が発送されるまでを追った動画 (Dallas Morning News取材)があります。制作が2015年でもあり、今では更に自動化が進んでいるはずですが、お時間があったら見ていただきたい。

https://www.youtube.com/watch?v=NKgms75CuRk

https://www.youtube.com/watch?v=NKgms75CuRk

図4-4- Amazon巨大倉庫ツアームービー

筆者:株式会社データリソース客員研究員 鈴木浩之 (ICTラボラトリー代表)

データリソース社が推奨する市場調査レポート

– 【マーケットデータ】高度なサプライチェーン

■ 調査元:ABIリサーチ 発行時期:2019年5月

– ロボティクス:産業のデジタル変革を促進

■ 調査元:イダテ社 発行時期:2019年5月

– 【調査レポートセット】デジタルツイニング(連携)と遠隔操作(テレオペレーション)の市場:技術毎、ソリューション毎、セグメント毎(企業、産業、政府行政)、産業垂直市場毎 2019–2024年

■ 調査元:マインドコマース 発行時期:2019年5月

– 【分析レポート:アプリケーション】倉庫物流の労働生産性のための機器とソリューション

■ 調査元価格:ABIリサーチ 発行時期:2019年4月

– 世界のトラック隊列走行市場 2019-2026年

■ 調査元価格:データMインテリジェンス 発行時期:2019年4月