- 通信・IT

- 環境・エネルギー

- 電子部品/半導体

2018年、 注目のテクノロジー ( 2 )

2018年、 注目のテクノロジー ( 2 )

1. 序

2018年、どのテクノロジーが注目されるであろうか。

新年の原稿である今回、「技術体系が市場にどのようなインパクトを与えるのか」、「何が何をどのように変えていくのか」を解説していきます。

2. Industrial IoT (IIoT)

IoTは加速度的に社会実装が進むであろう、そして多くの分野に影響を及ぼす。

ここでは、そこから幾つかのことを取り上げてみましょう。

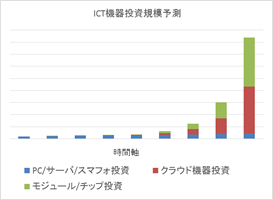

2.1. ICT機器はボックスからモジュール/チップへ

今、ICT機器といえば、PC・サーバ・スマートフォン等のボックスとそれに対応するソフトウェアである。これら向けの投資は今後も引き続き存在はするが、今後大きな比率を占めてくるのは、クラウド機器と産業機械 (工場やオフィス等)・消費者家電 (空調機器や冷蔵庫等)・輸送機器 (自動車・電車)等に埋め込まれるモジュール・チップとそれに伴う埋込みソフトになる。

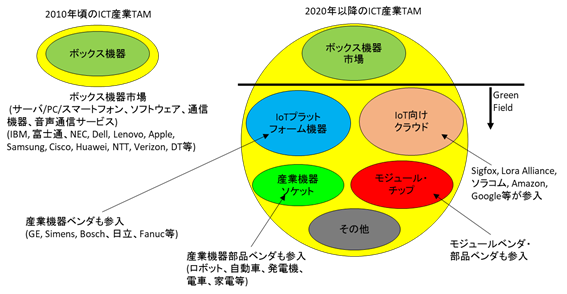

この変化を投資額という観点から見た場合、図2-1のようになる。即ち、ボックス型は一定水準の売上げを維持するであろうが、今後どこかの時点で、クラウド機器と、単価は安いが出荷物量が大量にあると期待できるモジュール/チップ型製品が、ボックス型を凌駕する。

図2-1- ICT投資の変化 – ボックス型 vs クラウド向け vs モジュール/チップ型

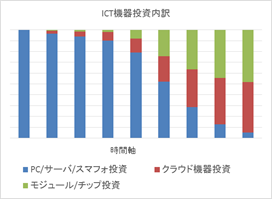

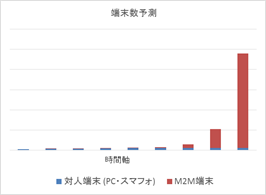

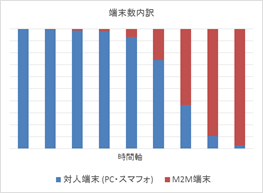

又、端末のタイプを見ても、IoTデバイスは級数的に増加し、その数は図2-2に示すように、ディスプレイ/キーボードを持つPC・スマフォを早々に凌駕する。

図2-2- 端末の変化 – ボックス型機器 vs モジュール/チップ型機器

図2-2- 端末の変化 – ボックス型機器 vs モジュール/チップ型機器

2.2. HMI (Human Machine Interface)は音声認識機能付き対話エンジンに

今は端末操作ではキーボード・ディスプレイが使われているが、ICT機器がボックスからモジュールに変化すると、その制御方法は音声・ジェスチャコントロールというパターンも多くなる。また、自律走行車に顕著であるが、画像認識も多くなる。

もちろん、タブレット・スマフォ・ウェアラブルデバイスを介しつつの制御もあるので、キーボード・ディスプレイは有効な入出力デバイスであり続けるが、ICT機器のインターフェース・イメージは大きく変わっていくであろう。

更にそれにあわせて、AI / 対話エンジン・AI / 音声認識・AI / 画像認識も重要な役割を担うことになるであろう。

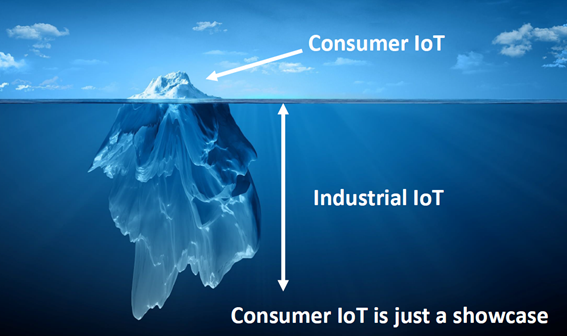

2.3. IoTプラットフォーム

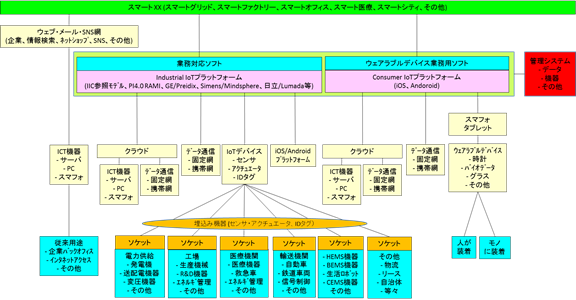

IoTは消費者向けと産業向けの二種類に大別することができるが、実は、図2-3に示すように産業向けの方が遥かに大きい。

図2-3- 消費者向けIoTと産業向けIoT

消費者向けIOTの世界では、ウェアラブルデバイスはスマートフォン (アンドロイド端末・iOS端末) 経由でネットワークに接続されている。即ち、IoT PlatformとしてはAndroidとiOSに集約されている。

一方、Industrial IoTの世界では、多くのプラットフォームが存在している。

国レベルでは、ドイツのIndustrie4.0、米国のIndustrial Internet、日本のIVI等があり、企業レベルでは、GEのPredix、SiemensのMindsphere、Boschの「Bosch IoT Cloud」、日立のLumada、ファナックのFIELD system等が存在する。

又、AndroidやiOSは、タブレット・スマートフォン・ウェアラブルデバイスはIndustrial IoT機器のHMIにもなるので、Industrial Internetにおける有力なプラットフォームの一つになるであろう。 Industrial IoTにおいては多数の プラットフォームで構成されることになり、プラットフォーム間の互換性も重要になるであろう。

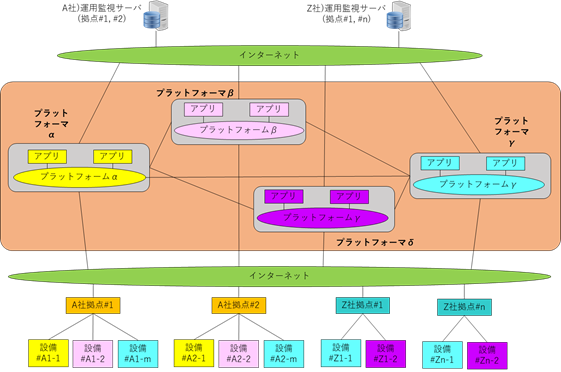

図2-4- 多数のプラットフォームから構成されるIndustrial IoTプラットフォーム

2.4. IoTがICT産業にもたらすインパクト

コンピュータはメインフレームから始まり、ダウンサイジングを経てクラウド機器とモジュール・チップの二つへの分化に到達した。

コンピュータはモジュール・チップになることで単価は桁違いに下がるが、企業のバックオフィスから飛び出し、あらゆる産業に埋め込まれる事で、広大なGreenfieldを得ることになり、Total Addressable Market (TAM)は膨大に拡散する。

このGreenfieldを狙って、新たなICTベンダーモジュール・チップを埋め込まれる産業機器ベンダーが新たに参入してくることになる。 既存ITベンダーにとってのSAMは以前と同様にあるが、TAMにおけるSAMの比率は非常に小さくなっている。

新たに生まれた広大なTAMにおいて自分はどのポジションを取るか? 自分の領地はどこまでとすべきなのか? 墨守するか? Greenfieldに打って出るか? 隣接産業にも入るべきか?

今年、ICTベンダーはその覚悟が問われる年となるが、悩める時間はそう長くはない。

図2-3- 市場構造の変化

2.5. IoTがもたらすサプライチェーン / バリューチェーンの変動

今後、あらゆる機器にIoTデバイスが装着され、モノ・コト・ヒトがデジタルツインの中でデータ化され、IoTプラットフォーム上に集約されていく。

これを、スマートシティ等から見ても、その実現にあたっては、サプライチェーン/バリューチェーンをカバーしているIoTプラットフォームとの連携は必須事項となる。

(下図参照)

図2-4- IoTプラットフォームとIoTデバイス・スマートXXの相関図

問題は、「誰のプラットフォームを使うか?」、「そのプラットフォーム運営のコスト負担者は誰か? (業界? 個別サービス提供事業者? サービス利用者?)」、「妥当な利用費はどの程度か?」、ということである。

企業には、以下のような選択肢がある.

1) IoTプラットフォームを使って サプライチェーン/バリューチェーンを辿り自社の事業領域を隣接領域に拡大する。

→ 自社の利益拡大・プレゼンス強化には有効な手段である。

2) IoTプラットフォームを使って サプライチェーン/バリューチェーンを辿り自社の事業領域を隣接領域にいる企業との協力関係を構築する。

3) 自らプラットフォーマとなって、サプライチェーン/バリューチェーンを 制御する側になる。

今後、業界レベルでは構造変革・融合・分離・淘汰や主要プレイヤの入替えが起き企業レベルでも事業ポートフォリオの組替え・新規参入・淘汰が起き、その中で、プラットフォーム利用費負担の形態が決まってくるのであろう。

キーワード: 埋込み機器、モジュール・チップ、M2M通信、音声認識、画像認識・ジェスチャコントロール・TAM & SAM、隣接分野からの参入・隣接分野への参入

3. 第五世代携帯電話 (5 G)

数年後、「携帯電話」、「モバイル」という言葉は死語になっているのではないだろうか。

なぜ ?

90年代の2G、2000年代の3Gまでは携帯電話の利用者は人間であった。端末としても、音声サービスに主眼が置かれ、できる事はテキスト通信程度であった。欧米通信事業者が提供していたのはショートメッセージであり、日本の通信事業者はウェブサービスを提供していたが、ディスプレイも小さく、帯域も100kb/s程度であった。

2006年にドコモがHSDPAでMb/sクラスのサービスを提供開始、2007年にAppleがスマートフォンを出し、2011年にドイツがIndustrie4.0を発表したあたりから、様相が変わってきている。まずは、この間の歴史を簡単に振り返る。(表3-Aを参照)

表3-A

携帯電話産業の発展の推移

| 時期 | 出来事 |

| 2000~2005年 | |

| 2001年10月 | ドコモが3G携帯の商用サービス開始。世界初。下り通信速度は144kbps(高速移動時)、384kbps(低速移動時)、2Mbps(静止時) |

| 2005年2月 | YouTube設立 |

| 2006~2010年 | |

| 2006年8月 | ドコモがHSDPA商用サービス開始。下り通信速度は14.4Mb/s。 |

| 2006年10月 | GoogleがYouTubeを買収 |

| 2007年1月 | Netflix、動画配信サービスを開始 |

| 2007年3月 | Huluが動画配信サービスを開始 |

| 2007年6月 | Appleが米国でiPhone発売開始 |

| 2007年7月 | Appleが3G対応iPhoneを世界12か国で発売 |

| 2010年12月 | ドコモが3.9G携帯の商用サービス開始 (Xi)。 下り通信速度は75Mb/s(最大)。 |

| 2010年4月 | Apple、iPad (Wifi+3G)を発売開始 |

| 2011~2013年 | |

| 2011年 | ドイツが「Industrie4.0」を発表 |

| 2012年頃 | Luke Wroblewski氏が「Mobile First」を提唱 |

| 2012年 | GEが「Industial Internet」構想を発表 |

| 2012年6月 | Sigfoxが設立 |

| 2013年9月 | Nokia、携帯端末事業をMicrosoftに売却 |

| 2014年 | |

| 2014年3月 | IIoT普及を目指すIndustrial Internet Consotium設立 (製造業の更なる高度化・ネットワークを目指して、IICが発足) |

| 2014年6月 | Google、Android Wearをリリース |

| 2014年9月 | ETSI、Mobile Edge Computingに関する技術白書を発表 |

| 2014年11月 | ソラコム設立 |

| 2015年 | |

| 2015年3月 | 3GPPがD2D通信を標準化 (Release12) |

| 2015年3月 | ドコモが4G商用サービス開始。(LTE-Advanced) 下り通信速度は300Mb/s(最大)。 |

| 2016年 | |

| 2016年3月 | 3GPPが、EC-GSM-IoT (70kb/s)、NB-IoT(62kb/s)、eMTC(1Mb/s)を標準化 (Release13) (モバイルインフラ、いよいよIoTデバイス巻取りに乗り出す) |

| 2016年3月 | 米国携帯電話)新規加入回線にて、自動車向けが人間向けを抜く (米国携帯通信事業者、人間から車・IoTにシフトすることで新たな成長カーブを獲得) |

| 2016年9月 | Intel、BMW、AUDI、Daimler、Ericsson、Huawei、Nokia、Qualcommで「5G Automotive Association(5GAA)」を結成 |

| 2017年 | |

| 2017年3月 | Verizonが4G LTE Category M1回線を稼働 (Verizon、Cat M1回線サービスを全米で開始– IoTでVerizonどこに行く?) |

| 2017年6月 | 3GPPが、V2X仕様標準化を発表 (Release14) (セルラー技術、ITSを飲み込み次の段階へ) |

| 2017年8月 | Intel、Ericsson、デンソー、トヨタ、トヨタITC、NTT、ドコモ、「Automotive Edge Computing Consortium (AECC)」創設に向け活動開始と発表 |

| 2017年8月 | IKDDIがソラコムを買収 |

| 2020年 | ドコモ、5G携帯の商用サービス開始 下り通信速度は10Gbb/s以上 |

3.1. 消費者向けサービス

表3-Aを見ていると、2007年のスマートフォン発売で携帯端末のデータ端末化が始まり、2013年のNokiaの携帯端末事業売却で決着がついた事がわかる。しかも、並行して動画配信サービスがアメリカで続々と始まり、2012年には「Mobile First」が提唱され、ウェブサーフィンもPCからスマートフォン中心が明確になっていく。もはや、携帯端末は音声サービス端末でなく、音声サービスもできるデータ端末なのである。

しかも、5G携帯はGb/sクラスの回線を提供でき、固定光ファイバ回線並みのサービスを無線で提供することができるようになる。料金次第ではあるが、いずれは、携帯電話回線が固定光ファイバ回線に取って代わる可能性がある。

多くの人がご存知のように、新興国では電話と言えば携帯電話である。固定電話回線の普及は限定的である。この傾向は、今後も変わらないであろう。

3.2. ビジネス向けサービス

Industrial IoTが、2011年のドイツのIndustrie4.0と2012年のGEのIndustrial Internet構想を合図に始まった。

一方、2012年にはSigfoxがアンライセンスバンドを使用したLPWAを開始し、2017年3月にはVerizonが4G LTE Category M1回線を稼働させた。2016年3月に3GPPが3種類のIoTデバイス向け回線を標準化した。

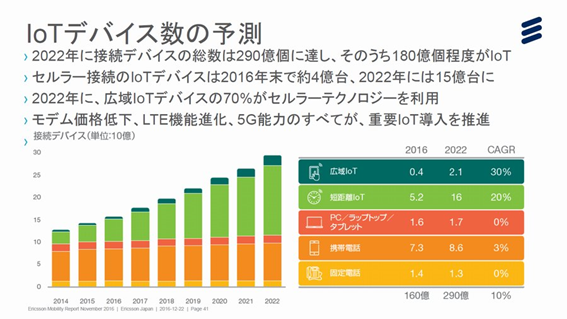

IoTデバイス市場の拡大はこれからであり (図3-1参照)、従来型通信事業者のアプローチが積極化するであろう。

出典:Ericsson

図3-1- IoTデバイス数予測

ここでもう一つ見ておくべきことは、大半のIoTデバイスは その場所に固定されていると予想されていることである。 即ち、携帯電話網が持つハンドオーバ機能は、 使われていない。むしろ、大量の数10kb/sの回線をすばやく設置・移動・撤去できることが重宝されているということである。

今後は、アンライセンスバンドを使った通信 (Wi-FiやSigfox)とライセンスバンドを使ったセルラー通信の融合が(誰がユーザとの主契約者になるかという競争も含めて)課題となっていくであろう。

3.3. 自動車ITS

自動車向けV2X通信はDSRCという流れであったが、2017年に3GPPがV2X通信へのセルラー技術導入を提案した。これ自体が効を奏すかどうかは、未だはっきりしないが、低遅延が一つの特徴になっている5G携帯、ドイツの自動車メーカを中心にした5GAA、トヨタ/NTTを中心にしたAECCが今後を待ち受けている。米国では、2016年に新規回線数において自動車向けが人間向けを越えたという報告もある。

自動車業界はこれまではITS/DSRCで研究開発を進めてきたが、インフォテイメント技術との統合、ADAS/自律走行車の更なる開発を考えると、V2X通信でも携帯電話の活用を考えるのではないだろうか。

3.4. D2D通信

携帯電話の今後を考える上で、もう一つの注目するべき技術は3GPPがRelease12で標準化したD2Dである。Public Safety通信システムにLTE技術を利用するために、米国が3GPPに標準化を要請した事から始まっている。 米国は警察・消防等にD2D技術を導入することで、部署間で通信互換性の確保、運用コスト・予備品コストの削減を期待している。具体的なタイムテーブルは無いようだが、今後、米国では警察・消防が持つ自営網がD2D網に変わっていくと思われる。米国が導入すれば即ち、世界各国が導入すると予想できる。

3.5. 今後の予想

以下の事は、ほぼ確実に予想できる。

– 回線利用者で見た場合、人間も引続き利用者ではあるが、実際の利用者としては、自動車・ウェアラブルデバイス、産業機器が、人間とは桁違いの数量で存在する。

– トラフィックで見た場合、音声は引き続きネットワーク上を流れているが、動画データ・IoT収集データ・機器制御データの方が桁違いに多くなる。

– 利用者としてはIoTデバイスが最大だが、それらの多くは固定されており動かない

– 今後、携帯網は、固定回線の代替、V2X通信、自営網 (警察・消防等)でも使われる。

このネットワーク・サービス・端末を、「5G携帯」と呼んでいいのであろうか。

「固定電話」があるから「携帯電話」も存在する。しかも、大半の利用者は機械でありデータ通信であり、形状もチップである。この二つの前提がなくなる以上、「電話」という単語は人間が使う端末に限って使われるということになるであろう。

さて、このサービスを「モバイルアクセス」と呼んでいいのだろうか。

固定回線サービスがあるから、モバイルサービスが存在しうる。

利用者の大半となるIoT端末の大半は動かない。「移動体」ではない。従って、「モバイルアクセス」ユーザではない。

しかも、光ファイバがなくなれば、わざわざ、「無線」という必要もない。

しばらくは「ワイヤレスアクセス」と言う単語が残って、いずれは、「ユーザ (人・機械問わずに)」に、集約していくのであろう。

キーワード: 5Gセルラー技術、IoT、通信チップ・モジュール、M2M通信、D2D

4. 自動車産業 – 自律走行車と電気自動車

今、自動車業界は大きな変革を迎えている。新車市場 (台数)の拡大という観点から見た時、それぞれのファクターが新車市場にもたらす影響予測を表4-Aにまとめてみる。

表4-A 変革ファクターが新車市場にもたらすインパクト

→ 2020年頃までの動向において、2つの点が新車市場の拡大に貢献する。

第一は、ADASの進歩であり、先進国における新車への買替えを促進し、市場規模拡大に貢献する。第二は中国を始めとする新興国での市場拡大である。2017年、中国は2400万台の乗用車を販売する世界最大の市場であるが、成長率は2%程度 (+50万台)にとどまった。インドは、2016年に376万台の新車を販売し、8%の成長率を達成した (+30万台)。今後、中国とインドを中心にした新興国は、新車市場の拡大に貢献すると予想される。

→ 2025年頃を見た時、全体的には市場は拡大するであろう。

ADAS/自律走行車/電気自動車の実用化・環境規制が先進国での新車買換えを促す。新興国では自動車普及率拡大が市場拡大を促す。

但し、シェアリングエコノミーが無視できない規模になり、これが新車市場の拡大にブレーキをかける。シェアリングエコノミーの新興国での普及に具合によっては、ブレーキは更に大きくなるかもしれない。

市場としては拡大傾向だが、中国の完成車メーカの海外進出が本格化し、新興国市場で競争に日米欧の完成車メーカは直面することになる。

→ 2030年頃を見た時、特に先進国では電気自動車は買い替え需要で市場拡大に貢献するも、シェアリングエコノミー・無人タクシーが市場縮小に影響を持ち始める。

先進国では市場縮小というシナリオもオプションとして考え出す事も次善の策である。

新興国市場は引き続き拡大する。

但し、この頃には、別産業からの参入も本格化している。自動運転をチャンスとして、GoogleはWaymoで、バイドゥはBMWと共同で自動運転車の開発を進めている。Appleの自動車市場参入も、噂の段階ではあるが、ウェブ記事を賑わせている。又、電気自動車をチャンスとして、2017年9月にはダイソンが2020年までの電気自動車市場参入を、10月にはヤマダ電機がタイでの電気自動車市場参入を発表している。

日米欧の完成車メーカは、この市場の変革を乗り切ることはできても、その後には、新たな競争が待っていることは確実であろう。

2035年頃、市場拡大のドライバは競争による新製品の開発がメインになる。

むしろ、この頃には、シェアリングエコノミー・無人タクシーの普及により市場縮小の圧力の方が大きくなると予想される。 完成車メーカとしては、収益の柱をもう一本、用意することが必要であろう。

日米欧の完成車メーカは、今後の中国メーカ・新規参入者との競争を勝ち抜く差別化ポイントの確保という意味でも、収益の柱の育成につとめるべきであろう。

キーワード:ADAS、自律走行車、電気自動車、新興国、シェアリングエコノミー、無人タクシー

5. 終わりに

2018年、Industrial IoT、ロボット、スマートXXの社会実装が本格的に始まり、 5Gと自律走行車が2020年以降それを加速することになる。

国内外共に産業界・金融界では楽観的・前向きな雰囲気が感じられるが、今後のR&Dと投資に関して、方向性だけでなく着地点が見えてきたこともその要因であろう。

いよいよ、陣取り合戦である。 だからこそ、日本の産業界も楽観論に浮足立つことなく、逆に大地を踏みしめて自分のテリトリーにすべき領域を再確認し、一気に加速して欲しい。

筆者:株式会社 データリソース客員研究員 鈴木浩之 (ICTラボラトリー代表)

データリソース社が推奨する関連市場調査レポート

– モノのインタ-ネット(IoT)プラットフォームベンダ15社の戦略と業務評価

>>調査会社 Navigant Research 発行月 2017年12月

– モノのインタ-ネットー(IoT)技術市場:ノードコンポーネント毎(プロセッサ、センサ、接続IC、メモリデバイス、ロジックデバイス)、ネットワークインフラストラクチャ毎、ソフトウェアソリューション毎、プラットフォーム毎、サービス毎、エンドユーズ用途毎地域毎 - 2022年までの世界市場予測

>>調査会社 MarketsandMarkets 発行月 2017年11月

– 5Gとエネルギーのインターネット(IoE)

>>調査会社 Navigant Research 発行月 2017年12月

– 公共安全用途のLTEとモバイルブロードバンド市場 2017-2030年:ビジネスチャンス、市場課題、戦略、市場予測

>>調査会社 Signals and Systems Telecom 発行月 2017年11月

– 【マーケットデータ】高度交通システム

>>調査会社 ABI Research 発行月 2017年12月