- 通信・IT

- 環境・エネルギー

- 電子部品/半導体

ソフトバンクがARMを買収 – 孫さんは、これから何をするのか?

ソフトバンクがARMを買収 – 孫さんは、これから何をするのか?

1) 序

「ソフトバンクがARMを買収」という記事が、2016年7月19日の日経新聞のトップを飾った。

私事ではあるが、第一印象は「へ?、買えるのだ!」というものであった。

確かに、ARMも企業である以上、M&Aの俎上に行くことは充分に可能である。

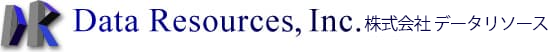

しかし、私の頭の中では、ARMはIP (Intellectual Property)の開発・ライセンスを事業とする企業であり (図1参照)、例えるならば、「民営の図書館」であったのである。

ARMは半導体メーカではないし、SoCメーカでもないし、端末メーカでもないし、ファウンドリでない。であるがゆえに、半導体関連企業は、ARMからIP・ライブラリを購入してきた。中途半端な企業が買収すれば、ARMの強みは一瞬にして消える。

その会社が、今回、日本の通信事業者に買収されることになったのである。

図1- ARM社 ビジネスモデル (出典スライドシェアhttp://www.slideshare.net/viopsjp/viops08-01ar-mv2)

2)ARMのマーケットポジション

さて、ここでARMのマーケットポジションを改めて確認してみる。

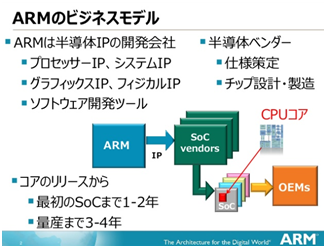

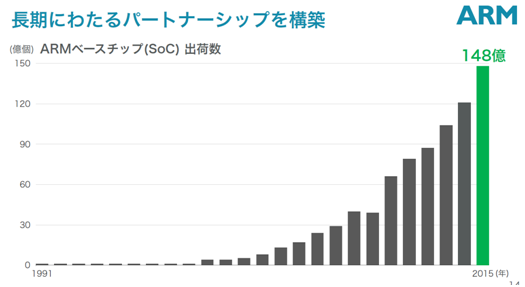

売上げ推移で見ると、出荷数量 (ARMからライセンスを受けたCPUチップの出荷数) (図2)、売上げ規模(図3) ともに順調に伸びていることがわかる。

しかし、ビジネスモデルがライセンス供与ということもあり、売上金額絶対値は2000億円弱であり、3.3兆円という買収額とのバランスを問われると首をかしげざるを得ない側面もある。

図2 – ARMベースチップ出荷数推移 (出典ソフトバンク発表資料)

図3 – ARM社売上げ推移 (出典ソフトバンク発表資料)

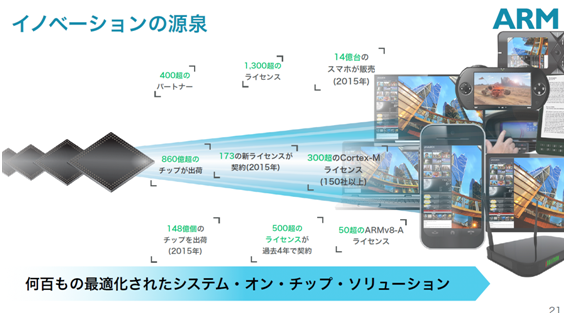

この売上げは、図4に示すこれまでの実績と図5に示す1300社超のパートナーからなるエコシステムに起因している。

図4- ライセンスビジネスの蓄積とイノベーションの源泉 (出典ソフトバンク発表資料)

図5- ARMをめぐるエコシステムとパートナー– 1300社 (出典ソフトバンク発表資料)

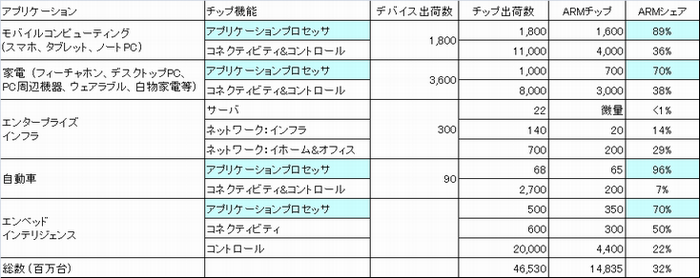

その結果、図6に示すように、ARMベースチップのCPUは、2015年、モバイルコンピューティング・家電・自動車のアプリケーションプロセッサにおいては圧倒的なポジションを獲得している。

ただし、アプリケーション別で見るとエンタープライズインフラが、チップ機能で見ると、コネクティビティ&コントロールがシェア獲得で足を引っ張っており、全体からみるとマーケットシェアは32%になる。これらの改善が課題であることがわかる。

今回、ARMは通信事業者たるソフトバンクの傘下に入ったわけだが、コネクティビティ機能の強化が、その理由の一つなのかもしれない。

表4- 2015年 ARM社のマーケットシェア

出典はソフトバンク 色づけは当社

3)ソフトバンク社の今後

日本国内では「ソフトバンクは、なぜ、ARMを買収したか?」といった視点の記事が多い。

ここでは、「孫さんはARMを買収して何をやるのか?」といった視点から考察を提供する。

3.1.ソフトバンクとARMの関係はどうなる?

ARMは半導体ベンダー・スマフォベンダ・端末ベンダのパートナーに徹することで、売上げ規模2000億円、従業員2000人程度の企業であるにも関わらず、1300社以上が加盟するコミュニティを構築し、モバイルデバイス市場で90%以上のシェアを獲得した。

ARMをソフトバンク社内に取り込んで、ARMのリソースをソフトバンクのビジネス拡大に使おうなどとすると、ARMのコミュニティは崩壊し、ビジネスモデルも崩壊し、3.3兆円の投資は水泡に帰してしまう可能性が高い。

むしろここは、ARMをアンテナショップと位置づけ、ARMのIPを使いたいIoTデバイスメーカとソフトバンクとの接点として使うこと、ソフトバンクと世界各国のIoTプレイヤとのオープンイノベーションのきっかけとしたほうが利用価値は高いと思われる。

図書館には図書館としての役割を果たしてもらうべきである。

実際、孫さんも「ARM買収は、囲碁に例えると50手先」と言っているし、ソフトバンクに買収されたからといってARMには大きな変化はないと思われる。

ただし、コネクティビティ&コントロールプロセッサの開発では何らかの変化が出てくる可能性もある。

3.2.ソフトバンクにはどのような変化があるか?

孫さんは、ヤフーを設立させることでインターネットビジネスを中核ビジネスとし、日本テレコム・ボーダフォンを買収することで通信事業をソフトバンクの中核ビジネスとした。(末尾ソフトバンク沿革を参照)

孫さんの頭の中には、2035年頃には1兆個のIoTデバイスがばらまかれた世界と2045年のシンギュラリティがある。

その時、世界を律するプラットフォームとはどのようなものか? どの位置から、どの角度から眺めた時、その世界はもっとも眺めが良いか?、つかみやすいか?、計算しやすいか?

それは、インフラ提供者か? 端末提供者か?、チップ提供者か?、IPライセンスか?

たぶん、孫さんは、IPライセンスだと考えているのだろう。「ARMはソフトバンクの中核の中核」と述べているし。

ただ、IPライセンサになると、売上げは1/10以下になるし、資産も人材中心になる。キャッシュサイクル、人材サイクルが変わる。規模が小さくなれば買収の対象にもなり、その対策も必要。

ソフトバンクは、これから企業構造が大きく変わることもありうる。

3.3. 30年後、300年後 – ソフトバンク社の「新30年ビジョン」

起業家のトレーニングの一つとして、「100年後、世界はどうなっているか?、どうなっていて欲しいか?、その為には、自分は、今、何をすべきか?」というシミュレーションがある。

100年後の2116年の世界、数十兆のIoTデバイスと人間よりもはるかに高いIQを持つロボットが自分の周りにいる時代に、「昔、2020年頃、IoTの黎明期、孫正義という事業家がいて、彼が2016年の世界の構造に決定的な役割を演じた」と人々に語られることも、今回の買収は意識していると思われる。

4)まとめ

60歳になったら引退すると言っていた人が、60歳を前にして会社をひっくり返すことも含めて新事業を始める。

孫正義は、生まれつきのアントレプレナーである。

今、50代の人にもこの孫正義の生き方を参考にして欲しいとも思う次第である。

データリソース社が推薦するIoT機器市場レポート

調査会社MarketsandMarkets 発行月2016年7月

ウェアラブル技術 2016-2026年:市場、関連企業、10年予測

調査会社IDTechEx 発行月 2016年7月

調査会社MarketsandMarkets 発行月 2016年7月

調査会社 Machina Research 発行月 2016年6月

調査会社Visiongain 発行月2016年6月

調査会社 TechNavio 発行月 2016年6月

ソフトバンクの沿革

| 年月日 | キーワード | |

| 1981年9月 | (株)日本ソフトバンク設立、 | PC用パッケージソフト販売 |

| 1982年5月 | PCソフトウエア専門月刊誌創刊 | 出版事業 (Oh! PC、Oh! MZ) |

| 1994年12月 | Ziff Communication展示会部門を買収 | 米国IT業界人脈作り |

| 1996年1月 | 日本法人ヤフー(株)を設立 | インターネットアクセス事業 |

| 2001年9月 | 「Yahoo! BB」の商用サービスを開始 | ADSLサービス |

| 2004年7月 | 日本テレコム(株)買収 | 固定通信事業 |

| 2006年4月 | ボーダフォン(株)買収 | 移動体通信事業 |

| 2007年4月 | サイバー大学を開学 | 人作り |

| 2010年 | 「新30年ビジョン」を発表

情報革命で人々の幸せに貢献し、世界の人々から最も必要とされる企業グループ |

次の30年 次の300年 |

| 2010年7月 | 「ソフトバンクアカデミア」を開始 | 後継者育成プログラム |

| 2013年7月 | Sprint Nextelを子会社化 | 米国移動体通信事業 |

| 2014年6月 | 「Pepper」を発表 | 感情認識パーソナルロボット |

| 2014年9月 | アローラ氏が後継者候補として入社 | |

| 2016年6月 | 孫氏の社長続投発表 (アローラ氏退社) | |

| 2016年7月 | ARM買収を発表 | IoTデバイス |

筆者:株式会社データリソース客員研究員 鈴木浩之 (ICTラボラトリー代表)